2016年12月配信

2016年12月配信

知っておきたいエネルギーのおはなし(8)

| じぃじ、石油についていろいろ勉強したね。 少し詳しくなったよ! |

|

|

それは良かった! じゃあ今回は“備蓄”の観点から、考えてみようか。 |

石油をめぐる課題と備えるべき対策

| じぃじ | 2回にわたって石油について学んできたけれど、大切なポイントを覚えているかな? |

| わたし | 石油は暮らしに欠かせないエネルギーだけど、昔のオイルショックのことを考えたら、石油ばかりに頼ってはだめだから、他のエネルギーと組み合わせて使っていくことが大切! |

| じぃじ | 価格が世界情勢によって大きく変わることも特徴のひとつだったね。 |

| わたし | 石油を使った発電は他に比べて割高なことも分かったよ。 |

| じぃじ | そうだね。でも、他にもポイントがあるよ。 日本は石油のほとんどを輸入に頼っていて、そのうちの約8割が中東地域から運ばれてくる。もしもこれらの地域で紛争などが起きたら、石油が輸入できなくなる可能性もあるんだよ。 |

| わたし | 大変だね! |

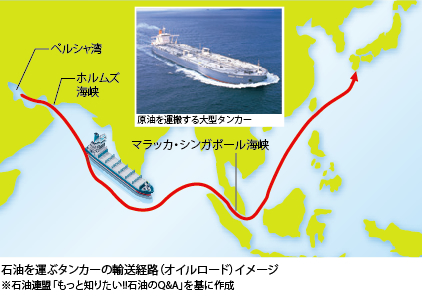

| じぃじ | それに下の図を見てごらん。石油をタンカーで運んで来るときに、ホルムズ海峡やマラッカ・シンガポール海峡などを通っているのがわかるね。もしもこれらの地域で問題が起こったら…? |

| わたし | 通れなくなっちゃう! |

| じぃじ | そう。輸入に頼らざるを得ないからこそ、あらゆる可能性と対策を常に考えておく必要があるよ。そのための対策の一つが備蓄だ。 |

資源小国だからこそ石油備蓄を推進する

| わたし | 備蓄って? |

| じぃじ | 簡単にいうと、資源を国内で蓄えておくことだよ。 最初のオイルショックから3年後の1976年、民間の石油精製事業者などに対して、石油の備蓄を義務付ける「石油備蓄法」が施行された。その後、国家石油備蓄も法制化されて、国家備蓄、民間備蓄の2本柱体制ができたんだ。 備蓄量は国と民間合わせて約8,080万kl(注)。これは国内消費の約半年分に当たるよ。(注):2015年2月末現在(産油国共同備蓄分を除く) |

| わたし | 輸入が止まっても困らないように準備しているんだね。 |

| じぃじ | それだけじゃないよ。たとえば東日本大震災の発生後、備蓄していたLPガスが東北地方への供給にあてられたんだ。 |

| わたし | 災害が起こったときにも備えてるんだね。でも、備蓄ってどこでやってるの? |

万一のときも安定供給を守るために

| じぃじ | 国と民間の基地が全国にあるんだよ。下の地図は、そのうち全国に10箇所ある国の石油備蓄基地を示したものだよ。 |

| わたし | 九州だけで四つもあるんだね! |

| じぃじ | ちなみに基地ごとに備蓄方法もちがうんだ。 |

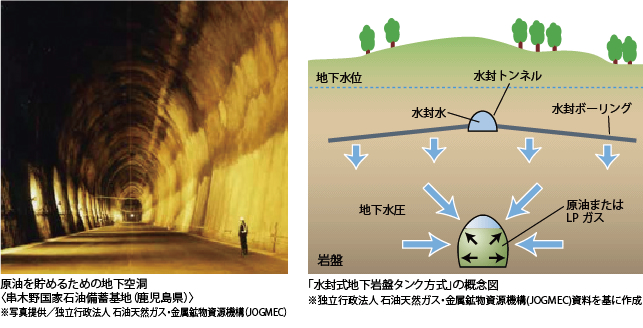

| わたし | 本当だ。この地図を見ると色々な方式があるね。地上と地中、海の上のタンク…。 この |

| じぃじ | 地下の岩盤内に空洞を掘って、その中に原油を蓄えるんだよ。 空洞の周りの地下水の圧力が空洞内の原油の圧力より高くなる状態に保って、原油を閉じ込めておくんだ。地下水は空洞内にしみ出てくるけど、水と油は混ざらないから、原油は水の上に浮いた形で貯められていくというしくみだよ。 地下水圧を安定させるために、場合によっては「水封トンネル」や「水封ボーリング」という穴も掘って、そこから地下水を送り込むんだ。原油の圧力より周りの地下水圧のほうが常に高いので、原油などが外に漏れないし、空気に触れないから火災や爆発の心配もないんだ。地震などの自然災害にも強いしね。 九州では鹿児島の串木野国家石油備蓄基地で採用されているよ。 |

| わたし | へぇ~、よく考えられてるんだねぇ。 |

| じぃじ | いつ、なにが起きても大丈夫なように、全国の備蓄基地では定期的な防災訓練も実施しているよ。 |

| わたし | 色々な方法で蓄えたり、訓練もして、もしもの時に備えているんだね。 |

| じぃじ | そうだね。安定供給を守るための取組みが国レベルで行われているということ。私たちも大切に使っていかないといけないね。 |

石油はほとんど海外から輸入している上、中東地域に多く依存しており、輸入先の地域や輸送途中で紛争など問題が起こった場合、安定的に供給できなくなるリスクがあります。

石油はほとんど海外から輸入している上、中東地域に多く依存しており、輸入先の地域や輸送途中で紛争など問題が起こった場合、安定的に供給できなくなるリスクがあります。一方で、不測の事態に備えて石油を備蓄し、何かあっても安定供給を守るための取組みがなされています。エネルギー自給率の低い日本にとって、エネルギーの安全保障は非常に重要な課題なのです。