よくあるお問合せ

よくあるご質問にお答えします

運転期間延長などの、原子力発電所に関する「よくあるご質問」についてお答えします。

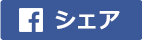

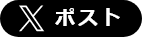

また、取替えの難しい原子炉容器などについては、特別点検を実施し、異常がないことを確認しています。更に、特別点検の結果を含めた劣化状況評価を行い、現在おこなっている保全活動を引き続き実施するとともに、一部の機器について追加保全を講じることで、運転開始後60年時点においても、設備の健全性が確保されることを確認しています。

更に、運転開始後60年時点の劣化状況を想定し、現状の保全活動で健全性が確保されるかを評価しており、川内原子力発電所については、現在おこなっている保全活動の継続及び一部の機器に追加保全を講じることで、運転開始後60年時点においても設備の健全性が確保されることを確認しています。

【劣化状況評価の手順】

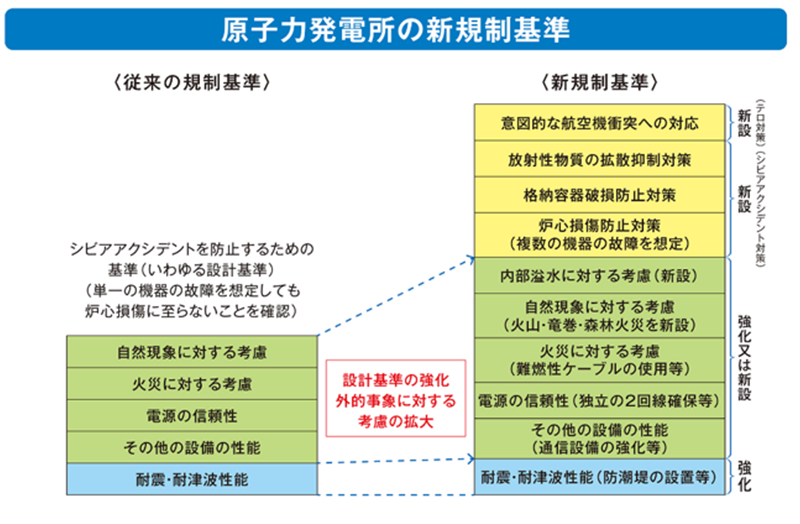

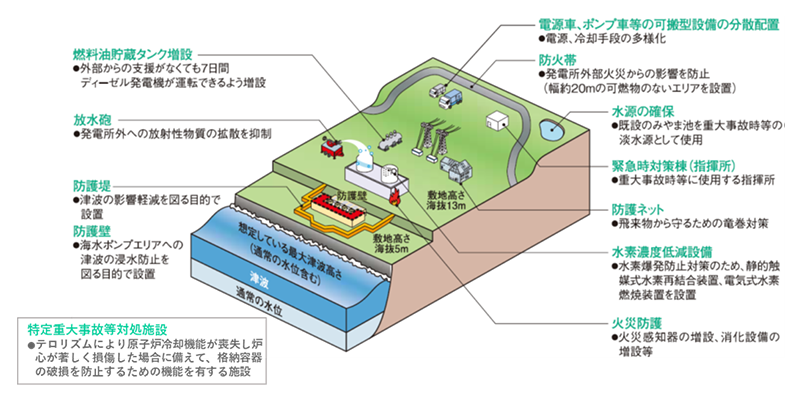

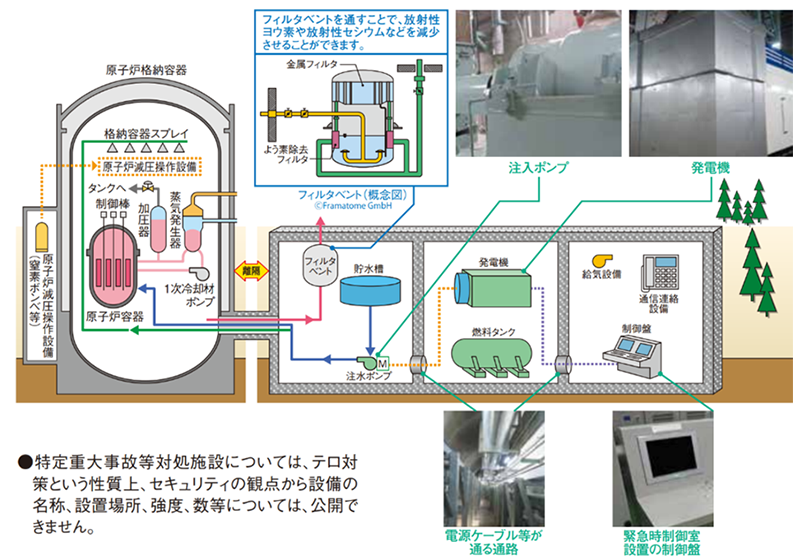

更に、故意による大型航空機の衝突やテロリズムにより、原子炉を冷却する機能が著しく損傷した場合に備え、冷却手段や電源を確保した特定重大事故等対処施設を設置するとともに、緊急に対応する要員がより一層確実に重大事故等に対処できるよう、要員の収容スペースの拡大や休憩室の整備等の支援機能を充実させた緊急時対策棟を設置しています。

出典:「原子力・エネルギー図面集」

【新規制基準で新たに設置した主要な設備等(イメージ)】

【緊急時対策棟】

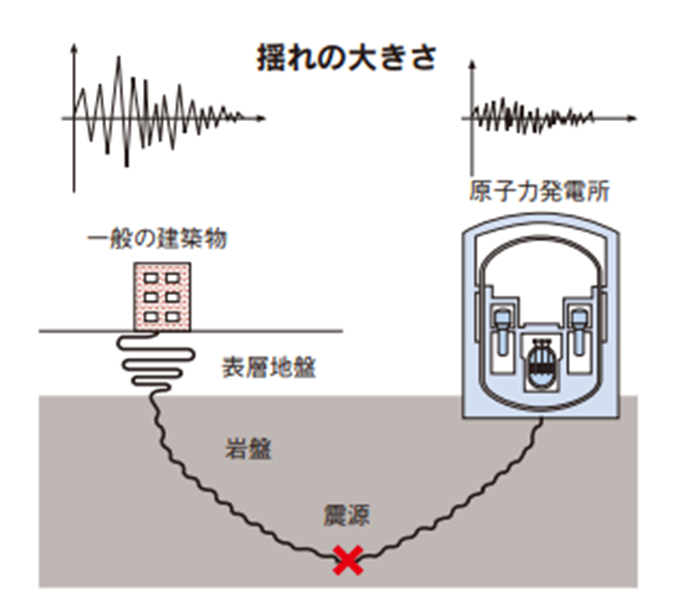

川内原子力発電所は、敷地の地質構造や過去の地震などを詳細に調査したうえで地震による揺れが増幅しにくい強固な岩盤上に直接設置されています。

また、原子炉容器、原子炉建屋、制御棒駆動装置、原子炉格納容器、使用済燃料ピット等の重要な建屋・機器については原子炉を安全に「停止し」、「冷やし」、放射性物質を「閉じ込める」機能が十分保てるように、特に厳しい耐震設計をおこなっています。

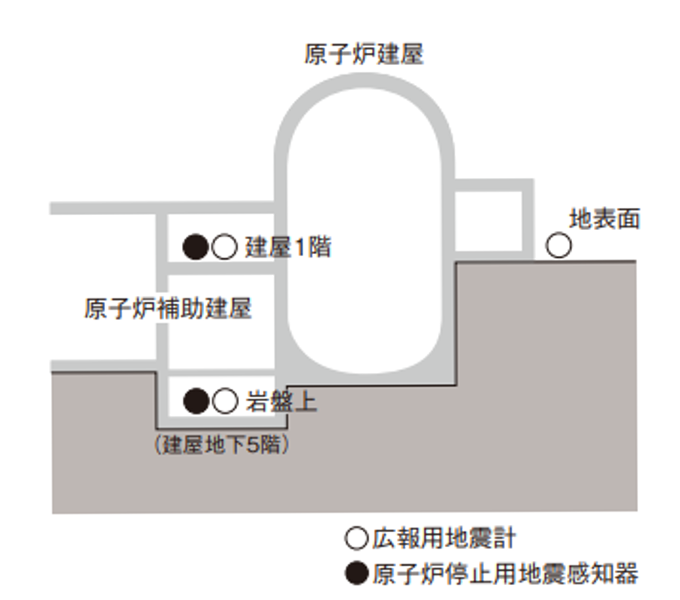

更に、建屋内の基礎岩盤付近に地震感知器を設置し、岩盤部で大きな揺れがあれば原子炉が自動停止するように設計にしています。

【揺れの増幅のイメージ】

【原子炉停止用地震感知器の設置】

〔川内原子力発電所の火山対策〕

川内原子力発電所では、桜島などの火山を調査し、発電所に影響を及ぼす火山事象として、約1.3万年前の「桜島薩摩噴火(噴出物量11㎦)」による厚さ15cmの火山灰を想定し、その荷重や腐食等に対して、安全上重要な建屋や機器への影響がないことを評価しています。

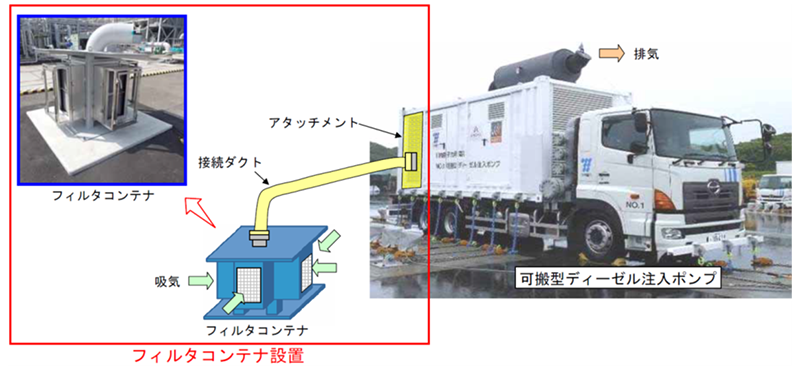

更に、非常用ディーゼル発電機や可搬型ディーゼル注入ポンプの吸気部に接続するフィルタコンテナを設置しています。

【可搬型ディーゼル注入ポンプの火山灰対策】

通常の原子力発電所の運転時においては、周囲の人が受ける放射線の量は極めて低く、管理目標0.05ミリシーベルト(年間)に対し、実際はその50分の1の0.001ミリシーベルト未満で、自然放射線の1000分の1未満です。

また、原子力発電所から運転に伴って放出される放射性物質が周辺の環境に影響を及ぼしていないことを監視するため、環境放射線モニタリングをおこなっており、自治体及び当社が空間の放射線量を測定したり、空気・水・野菜や魚などの放射能を測定し、両者の測定結果をチェックした上で、技術的に検討、評価して公表しています。

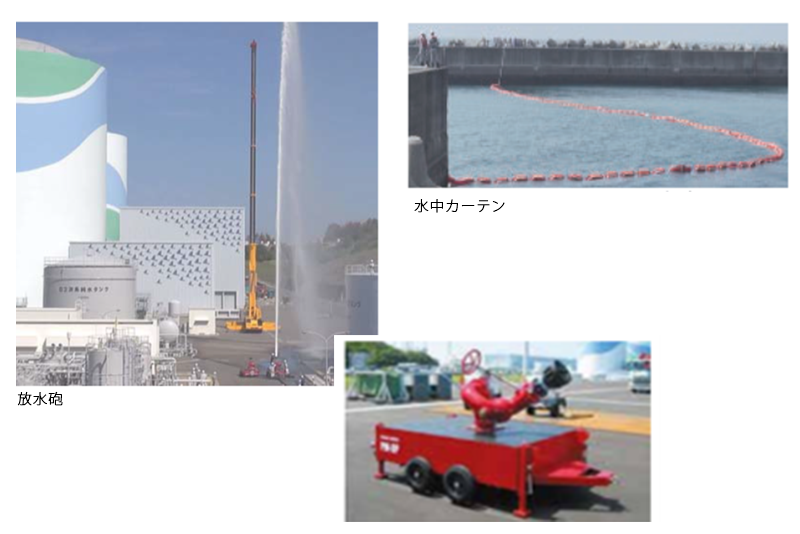

万が一の原子炉格納容器が損傷するような重大事故が発生した場合を想定し、放射性物質の環境への拡散を抑制するための放水砲や水中カーテンを配備しています。

【放射性物質の拡散抑制】

万一、日本で武力攻撃が起こった場合、国民保護法に基づいて、国や原子力規制委員会から原子炉の運転停止命令が出された段階で、運転を停止することになります。

なお、発電所の大規模な損壊や故意による大型航空機の衝突、その他テロリズムへの対応としては、新規制基準時に配備した可搬型設備や特定重大事故等対処施設を用いて、格納容器の破損防止等の必要な措置を行うこととしています。

また、原子力発電所の警備に関しては、警察、海上保安庁、自衛隊、規制当局及び発電所の協力関係を一層緊密なものとするための会議体が設置されており、関係箇所と連携を密に、原子力発電所の警備等に努めています。

【特定重大事故等対処施設】

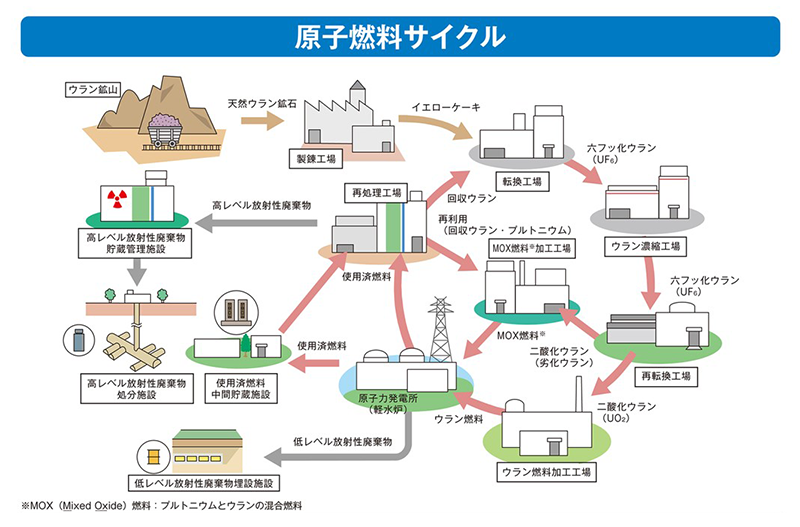

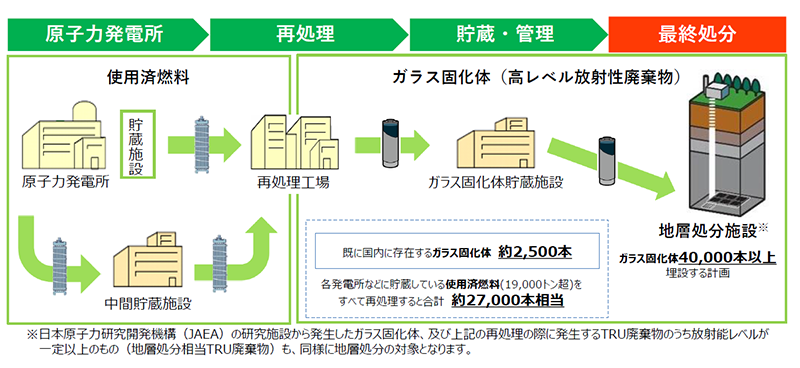

当社としても、原子力発電所の使用済燃料を、もう一度燃料として使えるようにするため、青森県六ヶ所村にある日本原燃株式会社の再処理工場へ搬出することを基本方針としております。

日本原燃は再処理工場の2024年度上期のできるだけ早い時期の竣工に向けて審査に取り組まれており、当社を含む原子力事業者としても、原子燃料サイクルの推進のため、一日も早い竣工に向け、日本原燃を全面的に支援しているところです。

出典:「原子力・エネルギー図面集」

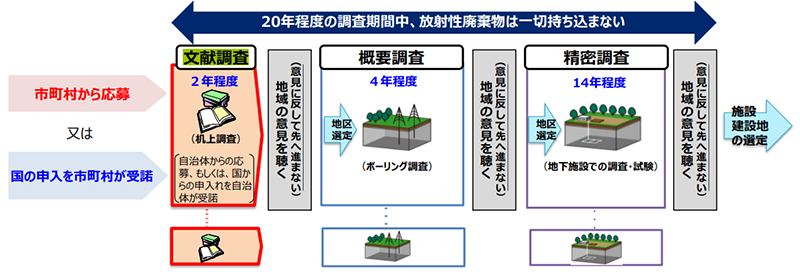

国および事業の実施主体である原子力発電環境整備機構(NUMO)によって処分地の選定が進められており、2020年11月から北海道の寿都町と神恵内村において文献調査が行われています。

当社としても、高レベル放射性廃棄物(ガラス固化体)の発生者として、国やNUMOとも連携を図りながら、より多くの地域で最終処分事業に対するご関心やご理解が深まるよう、分かりやすい情報提供や地域の皆さまとの対話活動等に取り組んでいるところです。

【高レベル放射性廃棄物の地層処分】

出典:NUMO「高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する対話型全国説明会説明資料(2023年5月)」

【高レベル放射性廃棄物の処分選定プロセス】

出典:NUMO「高レベル放射性廃棄物の最終処分に関する対話型全国説明会説明資料(2023年5月)」

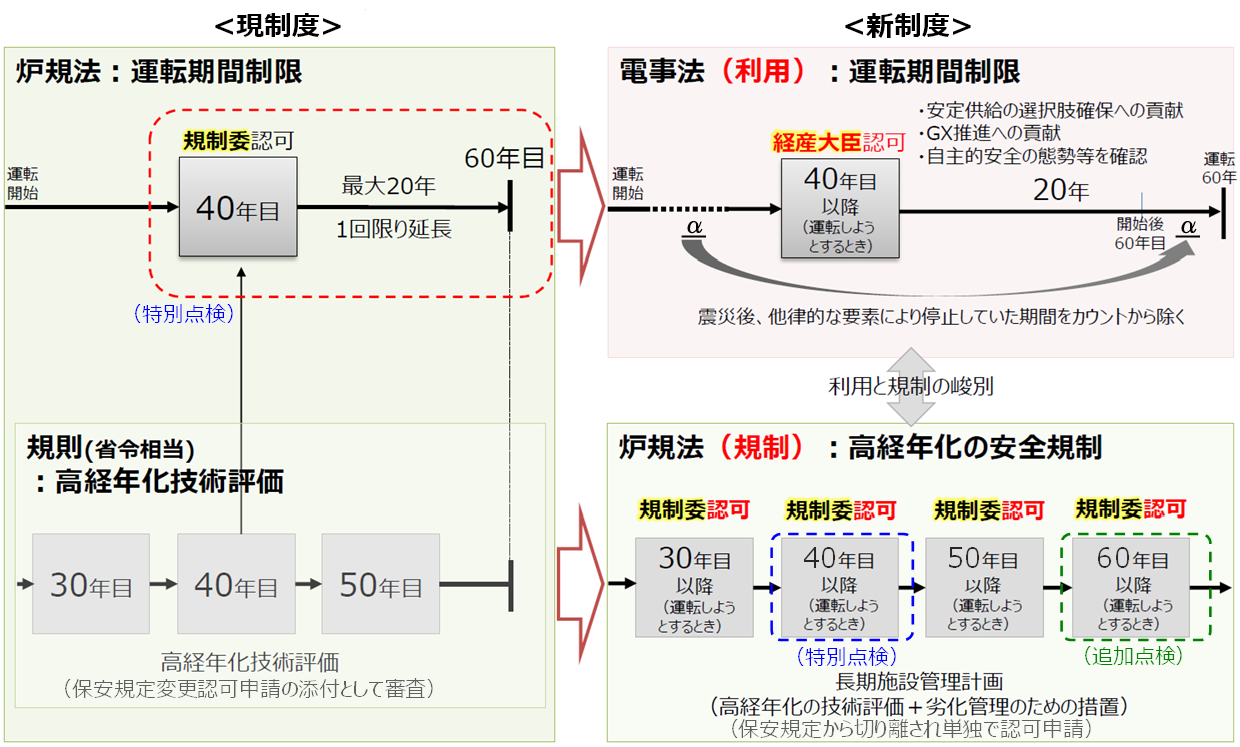

新しい制度では、運転開始から30年を超えて運転する場合、原子炉等規制法に基づき、10年を超えない期間ごとに長期施設管理計画を策定し、原子力規制委員会の認可を受けることが必要になり、安全規制が強化されました。

また、原子力発電所の運転期間に関する法律が、原子炉等規制法から電気事業法に変更となり、運転期間については、これまでと同様原則40年とされ、原子力規制委員会による安全性の確認を大前提に、安定供給の確保やGXへの貢献、自主的安全性の向上や防災対策の不断の改善について経済産業大臣の認可を受けた場合に限り延長が認められます。なお、延長期間は、これまでと同様20年を基礎として、原子力事業者が予見しがたい事由(安全規制に係る制度・運用の変更等)による停止期間(下図中の「α」)を考慮した期間に限定されます。

(参考)

資源エネルギー庁「原子力政策に関する直近の動向と今後の取組」(2023年7月26日)を基に作成

また、2023年5月に成立した「GX脱炭素電源法」において、「運転期間」に関する法律が原子炉等規制法から電気事業法へ変更となりますが、川内1,2号機は、現行の原子炉等規制法に基づき運転期間延長認可を受けていることから、2025年6月6日から施行される電気事業法においても20年間の運転期間の延長が認可されたものとみなされます。

化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換すること