平助筆復古堂(2)

2015年5月14日

-筑紫筆から平助筆まで、2つの特徴-

前回に続き、室町時代(1501年)創業の、日本で最も歴史の古い筆専門店・平助筆復古堂(福岡市)をご紹介します。

大正時代の平助筆復古堂

大正時代の平助筆工場

平助筆復古堂の創業者・河原田五郎兵衛がつくっていた「筑紫筆」。そもそも500年以上も前の福岡でなぜ製筆業が始まったのでしょう。

それには、福岡の地理が大きく関係しています。

かつて福岡は、12世紀に平清盛によって日宋貿易の拠点として整備され「博多の"津"」と呼ばれていました。その後も大陸との交易の窓口として発展を続け、その過程で博多の町には様々な文化や技術が入ってきていました。

その中に毛筆があり、福岡の職人が中国の筆を模範に製造したのが「筑紫筆」でした。当時、福岡の西部(現在の早良区)で筆の軸(柄)に良い竹がとれたこともあり、筑紫筆が名産品として根付いていきました。

現在も職人の手によって一つひとつ手作りされている筆には、大きな特徴が2つあります。

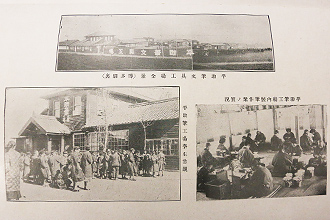

「すき穂」と呼ばれる形状をもった筑紫筆(写真左)

1つ目は、穂先の形状です。

通常の筆と比べると、筆穂(毛の部分)の胴回りが細く、伸びています。これは穂先をすいた「すき穂」とよばれる形状で、通常の筆が胴回りにやや丸みをおびている「つみ穂」に対し、すっきりした印象です。特に細筆にすると、「すき穂」の書き心地の良さが実感できるそうです。

様々な獣毛を使って、最良の品質を実現

2つめの特徴は、筆穂に獣毛を使っていることです。毛の量が少ない「すき穂」だと、一見、弾力が失われそうですが、強くてしなやかな獣毛を採用することによって、それを克服しています。

使用する獣毛には、イタチ、リス、狸、馬、羊など様々なものがあり、毛を組み合わせることで最良の品質を実現しているそうです。

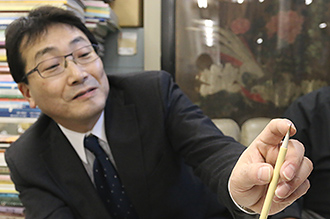

平助筆の特徴について話す、11代目・河原田浩さん

「平助筆は先が細く、すっとしています。それが墨をつけると丁度いいかたちに膨らみ、伸びやかな線を描くのにいいんですよ」と話すのは、11代目の河原田浩さん。

「優美な細い線が生きるかな文字や、女性的な優しい文字を書くのにおすすめです」と教えてくださいました。

次回、ものづくりへのこだわりをご紹介します。