SPECIAL GALLERY

実現する日を想いながら、

脱炭素化へ今日も、

目の前の困難に向き合っていく

実現する日を

想いながら、

脱炭素化へ今日も、

目の前の困難に

向き合っていく

エネルギーサービス事業統括本部

火力発電本部 火力設備計画グループ

Y.F

2017年4月に入社。松浦および新大分発電所にて、運転・巡視・点検業務に従事。その後、メンテナンス部門にて発電設備の補修業務を担当。2021年8月より火力経営計画グループにて予算策定業務に携わる。2024年8月からは火力設備計画グループで火力発電所の脱炭素化実現に向けた検討業務を担当している。

カーボンニュートラル、

それに向けた一つの先進的な挑戦

2024年、CO₂濃度は

420ppmを超えた。

これは過去80万年には

例のないレベルであり、

産業革命以降、

自然変動の数十倍のスピードで増加している。

その結果、地球の平均気温は約1.5℃上昇した。

現在では、人為的なCO₂排出が温暖化を進展させ、

地球環境に深刻な影響を

与えていると見なされている。

そうした中、九電グループは

2050年カーボンニュートラルビジョンを掲げ、

低・脱炭素のトップランナーとして、

九州から日本の脱炭素化を

リードする企業グループを目指している。

その実現に向けた二本柱が、

「電源の低・脱炭素化」と

「電化の推進」であり、

それを実現するための多方面の手段が

検討されている。

その中でも、注目されている取り組みが、

CO₂を分離・回収・貯留する

Carbon dioxide Capture and Storage(CCS)である。

九州電力は経済産業省のロードマップのもと、

JOGMEC(独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構)による

「先進的CCS事業の実施に係る調査」を

受託し、

2030年の事業開始を見据えた

実用化へ向けた検討を担っているのがY.Fだ。

電気の大切さを実感した原点から

Y.Fが九州電力に

入社を決めた背景には

東日本大震災の影響が大きくあった。

「私が大学に入学する直前に

東日本大震災が起こり

全国的に電力需給が逼迫しました。

九州でも節電が求められ、

電気の大切さを身に染みて

実感したのは

このときが

初めてでした。

地元・九州に貢献したいと

想っていた中で

この体験が決め手となって九州電力へ入社しました」

その後、Y.Fは、

電気を通して

地域に貢献するという想いを胸に

松浦発電所、新大分発電所での

現場を経験。

その後、本社・火力発電本部で

予算計画業務を経て、

2024年8月からは

火力設備計画グループに着任。

CCS事業という

新たな挑戦に取り組むこととなった。

CCSという

新たな挑戦に感じた

やりがいと壁

「今後の電力需要の増加に

対応していく上で、

火力発電所は依然として

重要な電源です。

だからこそ、

その脱炭素化は必須であり、

九州電力のカーボンニュートラルの実現に向けても、

九州をリードし、

地域の未来に貢献していく

ためにも欠かせません。

異動が決まった際には、

その新しい挑戦に

大きなやりがいを感じるとともに、

新技術とも向き合えることから

ワクワクしていました」

そして、着任直後から

Y.Fの前には大きな壁が立ちはだかる。

2024年8月当時は、

まさに「先進的CCS事業」

受託に向けた取り組みが

佳境を迎えており、

Y.FはJOGMECとの契約協議、

プレスリリース準備、

CCS設備の基本仕様立案、

メーカーとの技術調整、

さらには三井物産やJパワーといった

コンソーシアムメンバーとの連携まで、

多岐にわたる業務を任され、

日々の対応を効率よく進めることが求められた。

変化と挑戦に満ちた日々、

そこで大事にしたのは仕事の基本

特に、CCS設備

の基本仕様の策定では、

排出されるCO₂をどう回収し、

どの方式でどの程度処理するか

といった技術的前提を整理し、

敷地内での一時貯蔵から

港湾への陸上輸送までの

一連の流れを

設計する必要があった。

ここが九州電力の担当する

「陸側」の責任範囲であり、

その先の海上輸送やマレーシア沖への貯留は他社が担う領域である。

「正直、業務のスケールは

予想を超えていましたし、

ひとつひとつの課題の重さに直面して、

着任早々 “勝負どころ”に

突入したような感覚でした」

そんな状況でY.Fが取ったのは、

仕事の基本に立ち返ることだった。

業務をto-doリストに整理し、

優先順位をつけながら、

ひとつひとつ丁寧に進めていく。

また、もう一つ重視したのは

「コミュニケーション」だ。

上司や同僚、関係会社の担当者と

積極的に意見交換を行い、

相談しやすい関係性を

早期に築くことに努めた。

「このプロジェクトは

私の会社人生でも特に大きなものです。

最初から“一人では無理だ”と感じていました。

だからこそ、

社内外の関係者とのディスカッションが

課題解決の鍵になると思っていました。

まあ、実際には“わからないから

教えてもらわないと進まない”っていう

現実的な理由もありましたけど(笑)」

特別なことではなく、基本を徹底していくこと、

それによりY.Fはプロジェクトを

推し進めていくことができた。

そして、Y.Fの地道な取組みが実を結び、

2024年10月、九州電力は、

Jパワーなどとともに、

JOGMECの「先進的CCS事業に係る

設計作業等」の公募にて、

マレー半島沖南部CCS事業の

調査業務を受託。

プロジェクトが大きく前進した瞬間だった。

CCS導入に立ちはだかる

現実的な課題に向き合う

火力発電所の

CCS技術の適用検討。

言葉にすると簡単だが、

それを突き詰めていけばいくほど、

大きな課題、

その姿が立ち上がってきた。

中でも難題だったのは

CCS設備の設置には

広大な土地が必要であること、

そして、CO₂回収・液化プロセスにおいては

大量のエネルギーが

必要であることだった。

まず、広大な土地の確保は容易ではない。

CCS施設は多くの設備群が

連携する複合体であり、

その安全性や運用効率を考慮すると、

まとまった十分な敷地が不可欠となる。

また、周辺環境、既存インフラとの関係性など、

複数の条件を満たす場所は限られている。

さらに、地域住民との合意形成も

重要なミッションであり、

用地検討には慎重かつ

多角的な調査と調整が求められる。

そのため、単に衛星画像やデジタルデータで

候補地を絞り込むのではなく、

現場に足を運び、知見のある土木部門の社員や

発電所の運用に詳しいメンバーと

何度も対話を重ねていく。

こうした地道な現地調査と

多方面との連携を通じて、

より実情に即した比較検討を進めているのだ。

用地選定の最終判断は慎重を要するが、

プロジェクトを着実に前進させるため、

現場の声を尊重しながら

業務を推進しているY.Fの堅実な姿勢は、

プロジェクトの信頼性と実効性を高める

重要な要素となっている。

一方、CO₂の回収および液化プロセスにおける

エネルギー消費の問題も大きな課題として

浮かび上がっている。

これらのプロセスは

大量のエネルギーを必要とし、

設備全体のエネルギー効率が

事業の持続可能性に直結するため、

その消費量の最適化は極めて重要である。

現時点では、

詳細なエネルギー消費の見積もりや

効率化手法の検討が始まったばかりであり、

課題の全容はまだ完全には

明らかになっていないが、

Y.Fはひとつひとつの問題に

真正面から取り組むことが、

2030年の実用化に向けた

技術的な要諦であると認識している。

既存の技術や運用ノウハウの分析に加え、

新たな省エネ技術の導入可能性や

プロセス最適化の道筋を模索し、

関係者との連携も深めながら

実効性のある解決策を探っていくために−−

Y.Fは、地道な努力を続けているという。

多角的な視点がもたらす刺激と学び

今、Y.Fの周囲の仲間は、

水素やアンモニアといった

他の脱炭素技術にも取り組んでおり、

その議論にはY.Fも関わっている。

異なる技術領域であっても、

「脱炭素」という共通目標に挑む

仲間の存在が、

多角的な視点と新しい発想を

Y.FのCCS検討にももたらしている。

加えて、Y.F自身も

仲間には遅れをとらないよう、

知見を深める努力を

欠かさなくなった。

「カーボンニュートラルの

実現に向けて、

国の政策支援や法の整備についての

議論が進んでおり、

そうした状況をしっかり把握し、

業務に反映していくことが大切です。

そのため、日々議論されている

政策等の動向について、

特に関わりが大きい

経済産業省のHPのチェックは

欠かさず行っています。

また、業務の中で

政策支援についての意見出し等も

積極的に行っています」

さらにY.Fは、火力発電所の運営に必要な

資格取得(公害防止管理者等)にも挑戦し、

技術面だけでなく

制度面からの理解を深めることで、

プロジェクトを支える

幅広い知識の習得に努めている。

その着実な歩みが、

プロジェクトの足元を確かに支えている。

形あるものを残していきたい

誠意をもって向き合っていきたい

CCS事業は、

数ヶ月や半年で

完結するものではなく

長期的なプロジェクトだ。

今、この段階でも、

それに至る道のりを

一歩一歩刻んでいる状況と言える。

また、CCSのみならず

Y.Fが所属する

火力発電本部において

実施されるプロジェクトは

このように長期的な

取り組みとなるものが少なくない。

そこには地道な作業も、

乗り越えるための苦しみも無数に存在する。

それに負けず、進んでいけるのは

「形あるものを、自分の世代のみならず

次世代にも残したい」という

シンプルな想いだとY.Fは語る。

「業務を通じて形あるものを

残すことができれば

それが大きなやりがいや

面白さにつながると思っています。

現在私が担当している脱炭素化設備が

いつか実現する日を思い浮かべながら

日々の業務を遂行していくことは、

なんというか、

幸せな時間だと言えるような気がします。

今後も引き続きCCS技術検討や

カーボンフリー燃料の

混焼技術検討などを通して

九州電力における火力発電所の

脱炭素化を進めていきたいと思っています。

なによりも地元、九州の人々に

環境に優しい電気をお届けできるように

誠意をもって取り組んでいきたいと

思っています」

Y.Fが最後に

気持ちを込めて使った言葉、「誠意」、

ここに地元と未来への想いとともに

困難な課題に対しても仕事の基本を忘れず、

着実に向き合うY.F自身の姿勢が、

確かに込められていた。

※掲載の仕事内容、役職、所属は取材当時のものです。

10年後のあるべき姿のために

自分たちで

デジタルソリューションの開発を

10年後の

あるべき姿のために

自分たちで

デジタルソリューションの

開発を

配電本部 配電DXグループ

N.S

2018年4月入社。長崎配電事業所で基礎訓練を経て、2019年8月から佐世保配電事業所で低圧供給工事設計を担当。2020年8月からは社外要請工事の配電設備設計を担当し、2022年8月より配電建設グループで設備構成検討や予算管理に従事。2023年8月からは配電本部でDX施策の検討・推進やデジタルソリューション開発を担当している。

日常を変える決断――

恒常業務の見直しから始まった挑戦

テクノロジーの進化が、

いま世界のかたちを

塗り替えようとしている。

新しい姿へ。新しいあり方へ。

そんな変革の時代に、

九電グループは

「技術力とデジタル変革で、

日本を代表する

インフラ企業になる」

というビジョンを掲げた。

その動きのひとつが、

2023年12月に立ち上がった

「九電送配DXプロジェクト」。

長年続けてきた恒常業務を

根本から見直し、

デジタルソリューションを通じて

段階的に業務を刷新していくという、

前例のない挑戦だ。

このプロジェクトの要となるのが、

自ら開発を行う「デジタルファクトリー構想」。

始動は2024年1月。

先陣を切ったのは、配電部門だった。

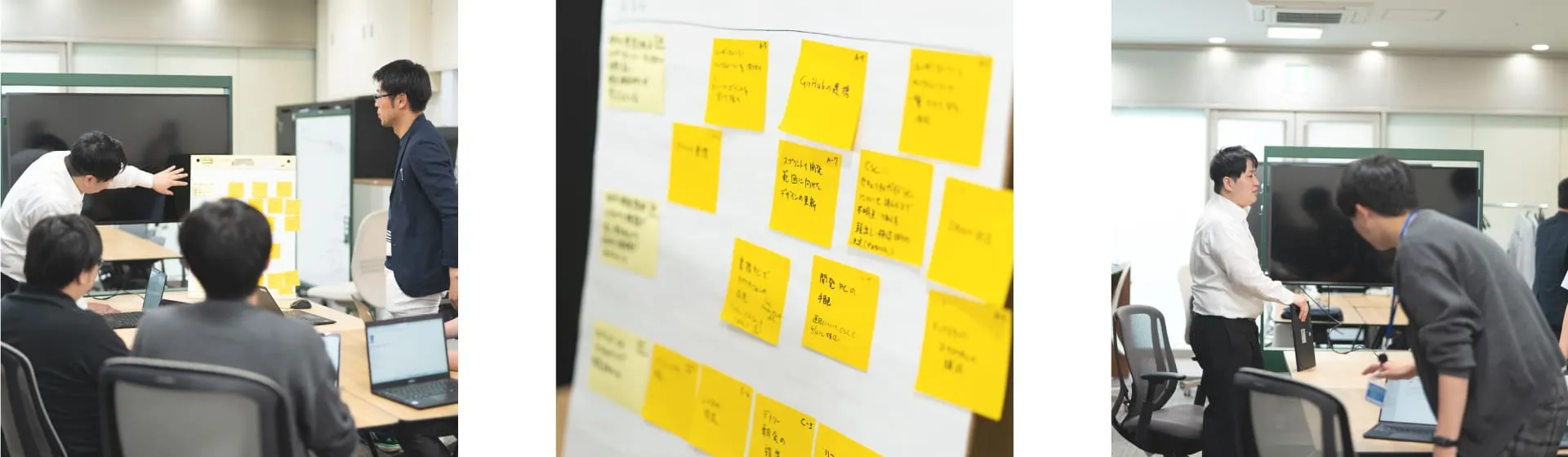

立ち上げ時のメンバーは十数名。

プロダクトマネージャーを務める

配電DXグループの4名と、

現場業務に精通した各支社の9名。

そこに社外のエンジニアやメンターが加わり、

混成チームが誕生した。

その配電DXグループの4名のうちの一人が、N.Sだった。

大学時代からの想い―

それを、この場で

統計学や情報工学を学んでいた

学生時代のN.Sには、

当時から強い想いがあった。

それは、地元・九州に貢献したいということ。

そして、産業や企業の現場にこそ、

技術を活かしたいということ。

その想いを胸に、

N.Sは学内の研究にとどまらず、

自ら積極的に学び、手を動かし、

自己研鑽に努めてきた。

技術を「実装」する力を磨くことにこそ、

価値があると信じていたからだ。

そんなN.Sが、

自分をもっとも活かせる場として選んだのが

九電グループであり、

デジタルファクトリーでの挑戦には

自然と胸が高鳴った。

「昔から、新しいものが好きな性分でした。

この分野のパイオニアとしてやれるというのは、願ってもないことでした」

だが、社員自らが

デジタルソリューションを開発し、

アジャイルな手法で業務改革を

進めていく取り組みは、

国内でも稀有なチャレンジ。

「こうすればうまくいく」といった前例もなく、

当初は右も左も分からない、

まさに手探りのスタートだったという。

「アジャイルは、まず“つくって試す”という

ボトムアップの文化で成り立っています。

そして何より、

“失敗して学ぶ”ことを前提にしている。

これは、従来の

ウォーターフォール型のやり方とは

根本から違っていて、まず自分の中の

先入観を取り払う必要がありました」

2週間で成果を出す。

その繰り返しが、

自分たちを変えていった

デジタルファクトリーでは、

2週間ごとに成果を出す

アジャイル開発手法が

採用されていた。

2週間のスプリント形式で動き、

週の始まりには

「スプリントプランニング」で

ゴールとやるべきことを明確化。

平日は毎朝の短い

定例ミーティングで進捗や

課題を確認し、

スプリントの終わりには役員も参加する

「スプリントレビュー」で成果を共有する。

この短いサイクルのなかで

確実にアウトプットを出す必要があり、

メンバー同士の議論は

いつもレビュー直前まで続いていた。

「正直、この2週間という短い期間での

フィードバック、プランニング、

アウトプットというサイクルは、

本当に苦しかったのを今でも覚えています。

ただ、学びも多く、

ものすごく濃い時間だったのも確かでした。

それに、人間って面白いもので、

これが日常になるまでが大変で、

いったん慣れてしまえば

案外なんなくこなせるように

なるものなんですよね」

苦しみながらも、N.Sとメンバーは

少しずつアジャイル開発の型を身につけていく。

そんななか、大きな転機となったのが

あるベンチマーキングの機会だった。

デジタルファクトリーの先行事例として、

ヨーロッパのインフラ企業を

N.Sの上司が訪問し、

その実践者の知見をチームにもたらしたことが

新たな視座をひらくきっかけになった。

ヨーロッパに学んだ、

チームづくりの新しいかたち

海外のモデルケースを参考に、

N.Sをはじめとするチームは当初、

いわば“模倣”のようなかたちで

プロジェクトを進めていた。

ある手法が優れていると

言われれば、それを取り入れる。

ただし、その方法の

「なぜ」にまでは踏み込めず、

表層をなぞるような状況だった。

そんな中、チームの上長が、

すでにデジタルファクトリーの

導入が進む

ヨーロッパのインフラ企業を視察。

その内容が現場にフィードバックされたことで、

メンバーの意識に少しずつ

変化が生まれていった。

N.Sもその変化を強く実感していた一人だ。

「現場の話を聞いて、すべてが腑に落ちました。

ああ、そういうことだったのか、と。

そこからは確信を持って

動けるようになりました」

N.Sが特に印象的だったと語るのは、

プロジェクトチームのつくり方における

考え方だった。

ユーザーの意見をアンケートなどで

“収集する”のではなく、

現場の人自身をチームの一員として

“迎え入れる”という姿勢。

つまり、現場の声を外部から

取り込むのではなく、

最初から共に“つくり上げていく”

という文化だった。

「自分たちの会社には、

これまでなかった考え方でした。

現場の人が“ユーザー”であると同時に

“開発者”にもなる。

そこにすごく納得感がありました」

高度な数理統計モデルと

向き合い、

確実に腹落ちさせる

アジャイル開発の

型を身につけたメンバーたちは、

デジタルファクトリーの発足から約半年後、

次々と成果を形にしていく。

2024年7月には、

管理文書を学習した

生成AIアシスタント

「i-kkyu(イッキュウ)」が

全社展開され、

同年11月には、現地の設備画像を地図基盤に蓄積し、

それを確認することで

現地調査の出向を減らすアプリ

「shin-gen(シンゲン)」が

一部エリアでリリースされた。

そうしたプロジェクトの開発にも携わりながら、

N.Sが並行してメイン担当として

取り組んでいたのが、

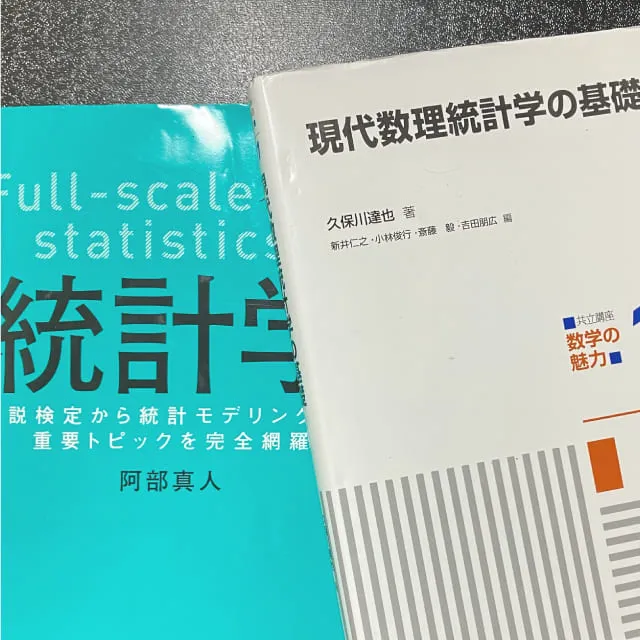

スマートメーターで取得した

30分ごとの電力使用実績を統計的に分析し、

設備容量の最適化を図る取り組みだった。

このプロジェクトには

社外のデータサイエンティストも

加わっていたが、

社内の担当者はN.Sただ一人。

しかも、高度な数理統計モデルが

使われており、

N.Sは日々、懸命にその習得に努めた。

「まず何よりも、自分の中で決して

曖昧にしないことを大切にしました。

確実に腹落ちさせる、どの観点から考えても

疑問が一つもない、

そのような状態にすることが

スタートだと思っていました」

設備容量の最適化は、

ただ効率化を目指すだけのものではない。

判断を誤れば、停電を招くなど、

地域の人々の生活に直結するリスクもある。

N.Sは、その重みを感じながら、

チームのバックアップを受けつつも、

主担当として責任を担い続けた。

挑戦した経験が自分をつくり

それが

新たな自分の可能性を拓いていく

高度な数理統計モデルは、

N.Sが必死に勉強しなければ

ならなかったほどだった。

しかも、それが誤れば停電事故に

つながる可能性もある。

当然、報告を受ける経営層も

判断は慎重にならざるを得ない。

そこでN.Sは、モデルを正しく

理解してもらうために、

絶えずメンバーと

議論を重ねながら

資料をブラッシュアップし続けた。

同時に、データの取り方や

見せ方に立ち返り、

変数を置き換えたり、

資料自体を作り直したりもした。

必要な情報とわかりやすい

情報の両立をめざし、

できることはすべてやった。

そんな数々の苦労を乗り越え、

N.Sが取り組んだ

新たな数式の最大負荷予測モデルは

承認を得て開発され、

2025年5月には全社適用が成し遂げられた。

「すごく大変でしたが、

このアジャイル開発を通して

なにもないゼロから

アプリやソリューション開発を行い

ユーザーにリリースする一連の流れ全てに

関与できたことで

自分が携わったものが形となって

皆さんに利用されていることを

肌で感じ、ものづくりの楽しさややりがいを

改めて実感しました。

また、取り組みの中で学生時代に

取り組んでいた

統計学などの数理的分析の楽しさに

惹かれていったのも

僕の今後にとって大きかったと言えます」

そう笑顔で語るN.Sは

これからも統計学などの

専門的な知見をさらに深め、

変化を恐れず、どのような壁にもへこたれず、

積極的に挑戦していくことで、

社内のスペシャリストになり、

新たなソリューション開発に

繋げていきたいと考えている。

挑戦した経験が自分をつくり、

それが新たな自分の可能性を拓いていく、

その歩みこそが、入社時の想い−−。

生まれ育った九州に新たな価値を

届けることに繋がると、

N.Sは心から信じている。

※掲載の仕事内容、役職、所属は取材当時のものです。