SPECIAL GALLERY

屋号がなくても

活躍できる人に

コーポレート戦略部門 経営戦略グループD.S[2015年入社]

学生時代は東京で過ごした。

就職活動を進めるなかで、

「自分が何のために働いているのかを

イメージできる会社で仕事がしたい」

という思いを強くしていく。

そして、電気という社会に不可欠な

インフラを通じて、

自分が生まれ育った九州の経済や

人々の暮らしを支える九州電力を志望。

ただ、入社前は、

社会人になってバリバリ働くぞ!ぐらいの

心持ちだったという

D.Sに、どのようなキャリアを

歩んできたのかを語ってもらった。

-

-

当たり前を守る、

その誇りと

出会ったとき2015年5月:平戸営業所

-

現在(2025年時点)、事務系新入社員は1年目から本店に配属されていますが、私の場合は2015年5月に平戸営業所へ配属され、受付業務を担当していました。同年8月には台風の影響で、私が勤務する地域でも停電が発生。その際、事務系・技術系を問わず、すべての従業員が一丸となって早期復旧に向けて懸命に対応する姿を目の当たりにしました。

非常に慌ただしい一日ではありましたが、「電力の安定供給」という、私たちの生活や社会活動における「当たり前」を支えることが、いかに大変で重要なことかを実感する機会となりました。また、当社で働く一人ひとりが持つ高い使命感にも深く感銘を受け、電力会社の一員として働く意義を強く感じた、非常に貴重な経験となりました。

-

-

-

失敗から学ぶ、

それが私を

大きく成長させた2017年8月:

株式会社九電オフィスパートナー

(現:九電ビジネスパートナー)へ出向 -

人事異動により、九州電力やグループ企業などのお客さまに、総務・人事労務・経理・営業・資材調達などの業務代行サービスを提供する株式会社九電オフィスパートナー(現:九電ビジネスパートナー)へ出向し、福利厚生に関する受付業務を担当しました。

出向して間もない頃、従業員からの福利厚生申請を受け付けた際、知識が不十分なまま対応してしまい、結果的にその従業員にご迷惑をおかけしてしまったことがありました。この経験を通じて、業務は中途半端な理解のまま進めてはならないこと、不慣れなうちは時間がかかっても丁寧に確認を重ねながら対応することの大切さを痛感しました。

福利厚生の受付業務では、結婚や出産、子どもの進学、家の購入、家族の引っ越しなど、従業員にとって人生の大きな節目となるタイミングで、非常に多くの申請や問い合わせが寄せられます。多忙な日々の中で処理すべき申請は数多くありますが、それぞれの申請の背景には従業員一人ひとりの想いやライフプランがあります。この経験をきっかけに、「多数の中の一つ」として機械的に処理するのではなく、「一つひとつが大事なライフプランを支えるもの」であるという意識をしっかりと持ち、一件一件を真摯に受け止めて対応する姿勢の重要性について身を以て学びました。

-

-

-

制度をつくる——

若手時代に得た

大きな挑戦の

チャンス2019年8月:

人材活性化本部 給与・福祉グループ -

本店異動後は、人材活性化本部の給与・福祉グループにて、給与や福利厚生に関する制度設計を担当しました。制度を「使う側」から「つくる側」へ。立場が変わったことで、一つひとつの制度に込められた設計意図や、企業全体への影響力の大きさを実感。業務に対する責任と視野の広がりを感じました。

制度設計は、単なる仕組みづくりではなく、従業員の生活や仕事へのモチベーションに直結するもの。そうした意識の土台となったのが、前部署での経験です。制度を利用する従業員の声に触れ、実際に運用を担ってきた日々。現場目線での課題や改善点を肌で感じてきたことが、制度を「人」に根ざしたものとして考える視点につながりました。また、前部署で築いたネットワークも活用し、制度運用の現場で働く社員にヒアリングを実施。リアルな声を制度に反映することを心がけました。「わかりやすくなった」「使いやすくなった」という声をいただいたときには、制度設計の意義とやりがいを改めて実感しました。

ここでの業務経験を通じて、制度設計とは「今ある制度を整える」だけでなく、「会社としてどう変わっていくか」「社員にどうなってほしいか」を問いながら、働く環境を築くための土台だと気づきました。たとえ顔の見えない相手でも、従業員一人ひとりの人生の一端を担っているという意識を持ち、人と組織の未来を見据える視座が、自分の中に育まれた時間でした。

-

-

-

『3倍』の言葉、

時間の密度を高める

意識は今も2022年6月:

人材活性化本部 給与・福祉グループ -

当時、部長が言われていた「他人の3倍頑張る」という言葉が、今でも印象に残っています。実は私の親族も、「他人の3倍やってようやく人並み」と語っていたことがあり、似たような言葉を異なる場面で聞いたことで、妙に記憶に残りました。もちろん、物理的に「3倍」の時間を費やすことは現実的ではありませんが、時間の使い方を工夫することで、その“密度”を高めることは可能だと考えています。業務においては生産性を意識し、価値の高い仕事に注力できる時間を確保すること、そして業務外においても、隙間時間を活用して自己啓発に取り組むことを心がけています。とはいえ、3倍までできているかは自信がありませんし、休日にのんびり過ごすことも好きです。それでも、「時間の質を高める」という意識は、自分なりに今も継続しています。

ちなみに、この頃から、企業経営に興味を持ち始め、中小企業診断士の資格取得などの勉強を始めていました。

-

-

-

男性の育児休職、

それが大切だと

気づいた経験2022年8月:育児休職

-

当社では、2022年4月から男性育休取得推進の取り組みとして、「いくQ -over 2 weeks-」というスローガンを掲げ、男性社員が2週間以上の育児休職を取得し、育児に専念することを推奨しています。私自身も同年6月に子どもが生まれ、この取り組みに沿って育児休職を取得しました。実際に育児に向き合ってみると、想像以上に大変で、まさにマルチタスクの連続でした。特に夜中に2~3時間おきに起こされる生活は、体力的にも精神的にもなかなか堪えるものでしたが、その分、育児にしっかりと向き合うことができた時間でもありました。この期間を通じて、親としての自覚がはっきりと芽生えましたし、妻と協力しながら育児を進める体制を築くこともできました。短いようで中身の濃い日々が、家族としての絆を深める貴重な経験となりました。

余談になりますが、私が居住している福岡市では、子どもの医療費助成や育児用品の無料提供など、子育てを支える制度が充実しており、日々ありがたく感じています。もちろん、こうした支援は全国各地でもさまざまな工夫や取り組みが進められており、それぞれの地域で子育て世帯に寄り添った形があることにも改めて気づかされます。

-

-

-

多様な意見が

出る中でも、

目的を見失わずに

進む力を得た2023年4月:

人材活性化本部 給与・福祉グループ -

当社は2023年に人事処遇制度の見直しを行いましたが、幸運にもその検討に参画することができました。企業の重要な経営資源として「ヒト・モノ・カネ・情報」が挙げられますが、私は当社にとって最も重要な経営資源は「人材」であると考えています。そのため、従業員が働きがいを感じ、当社の目指す姿に向けて高いモチベーションで働けるような処遇制度を目指して、検討を進めました。しかし、経営層や各事業部、労働組合など、関係者それぞれに思いがあり、成案に向けては困難が多くありました。時折、制度の見直しそのものが目的であるかのように感じる瞬間もありましたが、こうした検討の中で学んだことは、「見直しを通じて何を実現したいのか」という当初の目的を再確認し、その目的に合致した内容かどうかを常に考えながら進めることが重要であるということです。この経験を通じて、多様な意見を慎重に受け止めつつ、最終的な目標に向かって適切に舵を取る力や、関係者との調整を通じて柔軟かつ戦略的に問題解決に臨む能力を養えたように思います。また、今後も「目的を見据えた意思決定」や「他者との協力を通じた成果の創出」について、より高いレベルで取り組んでいきたいという思いを強くしました。

-

-

-

数字の向こうに

挑む思考力——

企業価値を

高めるために2023年8月:

コーポレート戦略部門

経営戦略グループ -

コーポレート戦略部門 経営戦略グループに異動し、グループの財務戦略・資本政策・配当政策の企画・立案を担当。他社の資本政策や配当政策に関する情報収集、当社および他社の財務分析、財務シミュレーションなどを通じて、当社の企業価値向上に向けた財務施策の検討に取り組みました。

業務を進めるなかで、企業価値を高めるためには、単に数字を分析するだけでなく、長期的な視点に立った戦略的なアプローチが不可欠であることを実感しました。また、財務データに基づき、企業の成長や安定を支える施策を構想する力や、リスクを抑えながら最大の効果を引き出す判断力、さらに複雑な財務情報を整理・分析し、関係者にわかりやすく伝える力を身につけることができたように思います。一歩ずつでしたが、財務戦略を立案するだけでなく、その実行に向けて関係部門との合意形成を図る力も養うことができたと感じています。

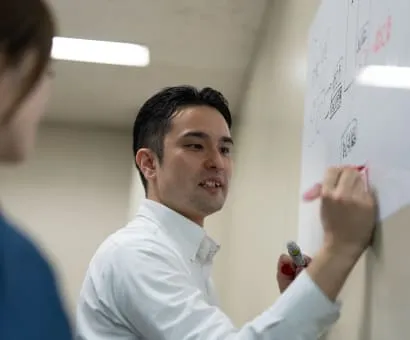

少し話がそれますが、当社では毎年、1on1形式のキャリア面談が実施されています。私はその機会を通じて、将来的に経営戦略に携わりたいという思いを伝えていました。また、そのための準備の一環として、中小企業診断士の資格取得を目指し、一次・二次試験に合格しました。こうした姿勢や取り組みを評価していただけたことが、経営戦略グループへの異動につながったのではないかと感じており、辞令を受けたときは素直にうれしかったことをよく覚えています。

中小企業診断士の

中小企業診断士の

二次試験合格通知

-

-

-

成長のために

考え続けた、

その先に

私が思ったこと2025年5月:

コーポレート戦略部門

経営戦略グループ -

2025年5月に「九電グループ経営ビジョン2035」が公表されましたが、私はその中で財務目標の策定を主に担当しました。大きな責任を感じる業務でしたが、実際に検討を始めると、ビジョンで掲げる将来像との整合性や、当社の現状・見通し、さらには株主・投資家の声など、考慮すべき要素が多岐にわたり、目標を設定する難しさを改めて認識しました。

財務目標の策定にあたっては、当社が持続的に成長していくためにどのような財務目標が最適なのかをチームで徹底的に議論するとともに、数字を上から押しつけるだけでは現場の納得を得られず、それが実効性の欠如につながるという考えから、客観的なデータや理論に基づいた裏付けと、「私たちはこうなりたい」という主観的な思いや情熱の両方を大切にし、各部門との対話を重ねて目標を組み立てていきました。

この経験を通じて、戦略的な目標設定の際には理論と情熱の両輪で多角的に考えること、そして対話を通じて納得と共感を生み出すプロセスの重要性について、自分の中でより深めることができたと感じています。

-

-

-

最後に、

自身のキャリアを

振り返ってみて -

入社前は「バリバリ働きたい」くらいの漠然としたイメージしかありませんでしたが、さまざまな経験を積む中で、自分がやりたいことや進みたい道の解像度が高まりました。現在強く思うのは、九州電力の企業価値をさらに高めていきたいということです。震災以降の厳しい時期を経て、原子力4基体制の確立や成長事業の拡大により、当社の収益力は向上しています。今後、より良い経営戦略の企画・立案を通じて、ステークホルダーからの信頼・評価の向上に繋げていきたい。そして、九州を拠点に、地球温暖化という世界的課題に挑む企業として、従業員が誇りを持って働ける会社にし、持続可能な社会の実現に貢献していきたいと思っています。

そのためにも、「九州電力」という屋号がなくとも活躍できる人材を目指したいと思います。社外で感じる九州電力の信頼は先輩方の努力の賜物ですが、それに甘んじず、また一人ひとりが現状に満足せず、能力を高め、その力を結集することが、企業成長につながると考えています。

幸い当社は主体性を尊重する社風があり、年齢や職位に関係なく提案が受け入れられ、研修や資格取得も支援されています。こうした環境を活かし、専門力を高めてより良いアウトプットを目指していきます。特に「QXプロジェクト」など、個人の思い(Will)を組織の力に変える取り組みも始まっており、人的資本経営にも注力しています。一人ひとりの個性や強みをいっそう活かせる環境になっている当社で、前向きに挑戦し、九州の電力安定供給やカーボンニュートラル実現に共に取り組む意志をお持ちの方は、ぜひ当社の門戸をたたいていただきたいと思います。

-

※掲載の仕事内容、役職、所属は取材当時のものです。

自ら志望した

原子力部門で

原子力発電本部 品質保証グループS.T[2011年入社]

地元・九州で人々の暮らしを支える

根幹となる

電力事業に携わりたいとの思いで

九州電力へ入社。

そのなかでも原子力発電の

必要性を強く感じ、原子力部門を選択。

原子力発電所の安全と防災の

専門性を深めてきた歩み、

また、2児の母として

仕事と家庭を両立させながら築く

自身のキャリアについて

振り返ってもらった。

-

-

現場が教えてくれた、

“成長の原点”2011年6月:

玄海原子力発電所 発電第二課 -

新人全体研修を終えて配属されたのは、玄海原子力発電所 発電第二課でした。ここでは、原子力発電所の設備について基礎から学びながら、パトローラーとしての基礎力を少しずつ身につけていきました。

はじめに取り組んだのは、設備の構成や配置の把握です。図面やマニュアルで理解するだけでなく、実際に現場に足を運び、音・熱・振動といった五感を通じて得られる感覚を頼りに、設備全体の仕組みや動作原理を身体で覚えていきました。日々のパトロールでは、設備のわずかな変化を“違和感”として察知する力が徐々に養われていきました。

バルブ操作や高所での作業、当直勤務など、体力を要する場面も少なくありませんでしたが、配属初日から「仲間は家族だと思って、何でも話していい。いつでも頼れ」という上司や先輩の言葉に支えられ、幾度も助けてもらいながら前に進むことができました。こうした日々を通じて、机上では得られない現場ならではの実践的なスキルと、チームで連携して仕事を進める力を、実感を伴って自分の中に根付かせていくことができました。 新人研修のときの記念写真

新人研修のときの記念写真

-

-

-

止まっていても

気を抜けない、

責任を背負う日々2012年8月:

玄海原子力発電所 保修第二課 -

次に配属となったのは、保修第二課。ここでは、玄海原子力発電所が定期検査や再稼働に向けた準備のため、長期間停止していたため、現場では発電していないからこそ実施できる数多くの保修作業が進められていました。

その中で私は、一次系プロセス計装設備の保守点検業務を担当し、圧力や流量などを常時監視する機器の整備・点検を通じて、運転の安定と安全を支える技術を習得していきました。また、原子力発電所特有の厳格な品質・安全管理文化の中で、作業前後の点検やダブルチェック、記録の正確な管理など、一つひとつの基本動作を確実に積み重ねる姿勢を徹底的に身につけることができました。

たとえ設備が止まっていても、原子力の現場では一瞬たりとも気を抜けないことを実感するとともに、「動いていない=不要」ではなくて、目立たなくても確実な保守作業の積み重ねが、次の一歩に繋がるのだと思いながら、原子力発電エンジニアとしての原点をこの時期に培ったと思っています。

-

-

-

自分が何を支え、

何を守っていくのか、

再稼働の現場で

芽生えた、

“支える覚悟”2015年1月:川内原子力発電所応援

-

2015年、福島第一原子力発電所の事故以降、全国に先駆けて再稼働したのが、当社の川内原子力発電所でした。私はその再稼働に向けた応援業務の一員として、玄海原子力発電所から現地に派遣され、再稼働準備の一端を担うという貴重な経験をしました。

社会的関心が非常に高く、社内外から厳しい視線が注がれる中、現場では「安全確保を最優先に、一切の妥協を許さない」という姿勢が徹底されており、第一線の現場に緊張感が漂っていました。現地で共に働いた方々からは、原子力発電所の安全・安定運転を支えるという強い使命感と高いプロ意識がにじみ出ており、その真摯な姿勢に大きな刺激を受けました。

この経験は、これまで培ってきた安全文化や保修技術への理解をさらに深めるとともに、「原子力という分野で、自分が何を支え、何を守っているのか」を自問し、その意識を明確にする契機となりました。とりわけ印象に残っているのは、“当たり前に思われる安全稼働”を実現することが、いかに困難で責任の重いことかを身をもって実感したことです。原子力に携わる者としての社会的責任、そして現場で働く人々の誇りを肌で感じたこの経験は、今なお私の技術者としての姿勢に強く影響を与え続けています。

-

-

-

人と出会い、

視野と考え方が

大きく広がっていった2015年8月:

原子力発電本部

放射線安全グループ -

本店の原子力発電本部 放射線安全グループへ異動後は、原子力防災訓練の実施に携わりました。訓練の準備・運営にあたっては、自部門だけでなく、原子力規制庁や内閣府、立地自治体・周辺自治体、さらには他電力会社など、多岐にわたる関係機関との調整が必要となり、調整の難しさと重要性を実感しました。異動直後ということもあり、上司や先輩方と連携しながら一つひとつの対応を積み重ねる中で、これまで現場で培ってきた視点に加え、より広い視野と柔軟な対応力が求められる本店業務の特性を肌で学ぶ機会となりました。

この経験は、原子力を取り巻く多様なステークホルダーの存在を意識し、協調・合意形成の大切さを理解する大きな転機になったと感じています。

-

-

-

安全を守り続ける

日々と、二度の産育休2016年7月:原子力発電本部

原子力防災グループ

(2017年1月〜2018年3月、

2021年8月〜2023年3月:

産育休期間を含む) -

2016年に原子力発電本部の原子力防災グループに異動し、原子力防災に関する業務を担当しました。原子力発電所の運転には高い安全基準が求められますが、それに伴い、防災体制の維持と管理もまた極めて重要で、大きな責任を伴います。ここでの業務を通じて、原子力発電所における安全文化の中で、災害対応に向けた備えがいかに重要であるかを深く理解するようになりました。

また、2017年から2023年の間に2度の産育休を経験しましたが、そのたびに周囲のサポートに支えられながら、日常業務に少しずつ取り組み、新しいプロジェクトにも携わることができました。

なかでも印象に残っているのが、原子力規制庁への原子力発電所の各種パラメータ伝送システムにおいて、無停電電源装置の更新工事プロジェクトです。この業務では、計画段階から発注、工事、そして運用開始までを一貫して担当し、社内の関係部署、原子力規制庁、メーカーなど、さまざまな関係機関との調整が求められました。システムの停止や設備の撤去・新設作業をスムーズに進めるには、事前調整が極めて重要であり、その過程には多くの工夫と努力が必要でした。関係者間の意見調整や工事の進行管理を通じて、効率的かつ安全な工事を実現するための柔軟な対応力やプロジェクト管理能力を大きく高めることができたと感じています。また、産育休中にも、それぞれに印象深い経験がありました。一人目のときは、夫が単身赴任中ということもあり、完全なワンオペ育児で目の回るような毎日でしたが、がむしゃらな中にも多くの気づきがありました。二人目のときには、自分自身も育児に慣れ、夫も同居していたことで、少し心の余裕を持ちながら、子どもたちと過ごすかけがえのない時間を楽しむことができました。当社では、産育休制度の整備はもちろん、復職時にも制度だけでなく、職場の温かい雰囲気や理解ある同僚たちの存在が大きな支えとなり、不安を感じることなくスムーズに職務へ戻ることができました。最近では「育児休職」ではなく「いく活」という言葉が使われるようになり、男女問わず子育てに前向きに取り組むカルチャーが会社全体に広がりつつあります。これから入社される皆さんにとっても、安心してキャリアと家庭の両立に取り組める環境がさらに整っていくと実感しています。

-

-

-

地域と向き合い、

伝える力を

磨いていった2024年3月:

原子力発電本部 原子力防災グループ -

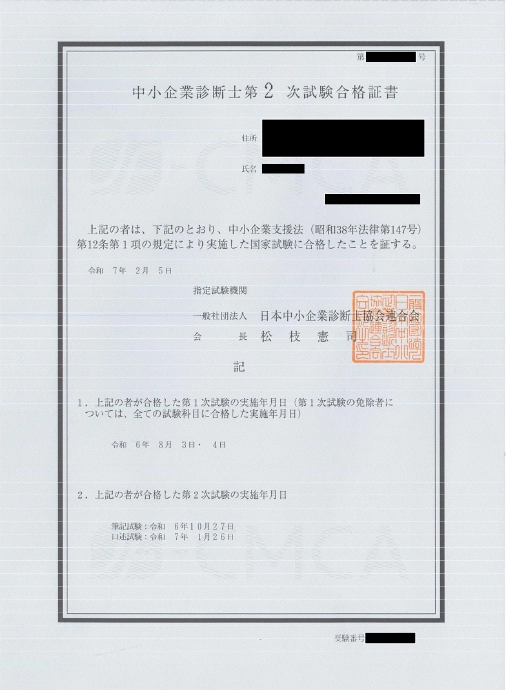

資源エネルギー庁へ提出する「原子力災害対策充実に向けた取組みについて」の資料作成を担当しました。この資料はホームページにも公表されることが決まっており、社外向けに分かりやすく、かつ正確な内容を伝えることが求められました。上長から指導を受けながら、資料作成のポイントを学び、社外向けの報告資料として適切な表現や構成を検討しました。原子力部門全体では、原子力規制庁との折衝業務が多い中で、原子力防災グループとしては、関係自治体との直接的な接点を持つ業務が多く、特にこの資料作成を通じて、地域との連携やコミュニケーションの重要性を深く実感しました。関係機関との調整を行いながら、原子力災害対策における取り組みを広く伝えることができ、貴重な経験となりました。

-

-

-

未知の

業務に挑む——

学び続け、

自分を変えていく2024年8月:

原子力発電本部 品質保証グループ -

久しぶりに異動し、担当業務が一新されました。新たにQMS(品質マネジメントシステム)業務の旗振り役を担うこととなり、業務マニュアルを適切に理解し、関係部署へ効果的に提示していくために、日々学びの連続です。業務の進め方においては、課題をロジカルに整理し、解決策を導き出す考え方を上長から指導いただいています。このプロセスを通じて、QMS業務の本質を深く理解し、着実にスキルを高めていきたいと考えています。

-

-

-

最後に、

自身のキャリアを

振り返ってみて -

当社で働く一人ひとりが、自分の取り組みに誇りと信念を持ち、互いに刺激し合える環境が、私の成長に良い影響を与えていると実感しています。加えて、会社が社会情勢に応じて柔軟に変化しようとする姿勢に触れ、私の担当業務においても、DX(デジタルトランスフォーメーション)やQX(キューデン・トランスフォーメーション)を取り入れた業務改革に取り組んでいます。特に、法令規制や制限が多い中で業務の効率化を進め、新たなシステムをどのように活用していくかを自由に考えられる点に面白さを感じています。このような挑戦に対して、いっそう積極的に、自らのアイデアを発揮していきたいと考えています。

また、会社は社員を大切にし、制度面の充実にも力を注いでいます。そのおかげで、家庭や子育てと仕事を両立させながら、自分らしいキャリアを歩むことができていることに感謝しています。このような支援が私のモチベーションや仕事への誇り、生きがいを高めており、より良い成果を出すための原動力となっています。

今後も、まずは目の前の業務に全力で取り組むことを最優先にしつつ、将来的にはリスキリングを通じて電気分野について改めて学び直したいと考えています。そして、どのような道を歩むとしても、九州の皆さまのために安価で安定した電気を届けること、そして原子力発電所の安全・安定運転を支えることに貢献したいという思いは変わりません。

最後に、既にご存じの方もいらっしゃるかもしれませんが、2025年5月に「九電グループ経営ビジョン2035」が発表されました。そこでは、エネルギー政策や原子力事業環境の変化、将来の電力需給など、さまざまな要素を踏まえ、次世代革新炉の開発を含む今後のあり方について、総合的に検討していくことが触れられています。こうした大きな変化や方向性に対して、私自身はこれからも、一人の電力パーソンとして、一人の生活者として、一人の母として、自分の視点や考えを持ち続けることを大切にしていきたいと思います。そして、未来の世代が安心して暮らせる社会の実現に向けて、変化に誠実に向き合いながら、一つひとつの業務に真摯に取り組んでいきます。

-

※掲載の仕事内容、役職、所属は取材当時のものです。

仲間、お客さま、

地域のために

テクニカルソリューション統括本部 DX推進本部 DX戦略グループ 副長Y.O[2011年入社]

大学では主に情報工学

(ロボット制御他)を専攻。

ITの知見を活かして

社会に貢献したいという思いから、

就職先を模索。

インフラの根幹を担う公共性やスケール、

自分たちの意思で、

社会に根ざした仕組みを企画・推進できる

環境に惹かれ、九州電力を選択。

現在は、全社大でDXを推進するY.Oに、

IT人材の可能性を広げる

キャリアについて語ってもらった。

-

-

専門を担う今でも

お客さま、

現場を知った経験が

生きている2011年5月:長崎営業所 料金グループ

2012年8月:長崎営業所 営業運営グループ -

情報通信本部(システム企画部門)を志望し、入社しました。初期配属にあたって、システム企画部門としての採用でしたが、まずはお客さま対応の最前線を知ることが重要であるとの判断から、長崎営業所への配属になりました。ここから私の会社キャリアがスタートします。(ちなみに現在(2025年時点)、事務系新入社員は1年目から本店に配属されています)。

ここでは、毎月の電気使用量を確定させるための電力メーターの検針対応や電気料金の請求・収納、契約手続きや最適な契約メニューの提案、各種問い合わせへの対応といった業務を担当しました。

営業所では、日々、お客さまと向き合う業務を通じて、電力会社のサービスがどのようにお客さまに届けられているのかを肌で感じることができ、本当に大きな学びとなりました。

どれほど技術があろうとも、お客さまや業務を理解し、関係者と対話を重ね、ニーズやその背景を的確に捉えることができなければ、価値あるシステムを生み出すことはできません。営業所での業務は「お客さまに安心して電気を使っていただく」という電力会社としての現業に直接関わりながら、お客さまや現場を知り、電力を支える者としての意識や責任感を育む貴重な経験であり、得た学びは自分の中で深く根付いています。また、入社1-2年時に持ち前のITスキルを駆使して、営業所の業務効率化に寄与することで改善改革表彰をいただけたことも非常に光栄に思っています。

-

-

-

希望していた

フィールド

「情報通信本部」へ

そして、全社視点を

身につけた経験2013年8月:情報通信本部

システム管理グループ

2015年7月:情報通信本部

情報技術グループ -

入社から2年半あまりで情報通信本部へ異動することになりました。配属先は、システム管理グループの情報セキュリティ担当。社内のネットワークや業務システムを安全に運用するためのセキュリティ基盤の整備に携わり、セキュリティ基盤の更新や運用ルールの策定、社内教育などを通じて、電力の安定供給を間接的に支えるITインフラを運営する役割を担いました。リスクの未然防止や発生時の影響を極小化するための体制づくりに向き合うなかで、「守るIT」の意義を実感したのを覚えています。ここが、システム企画部門におけるキャリアの第一歩でした。

2年後、同本部の情報技術グループへ異動。こちらでは従来担当していた情報セキュリティに加え、全社のITインフラを担う立場として、システム基盤の維持管理や計画的な更新に関わる業務を担当しました。影響範囲の大きな領域を任される中で、管理に対する責任を強く意識しつつ、将来を見据えた仕組みづくりに裁量を持って関わることができ、大きな達成感が得られました。この経験を通じて、ITを部門の枠を超えた全社的な視点で捉え、計画から実行、その後の運用まで一貫して携わる力が養われたと感じています。

-

-

-

熊本地震の発生、

インフラを

支える使命を実感2016年4月:

情報通信本部 情報技術グループ -

本店2階で勤務中に熊本地震が発生しました。スマートフォンのアラートやテレビ速報で大きな被害が伝えられる中、社内システムにも多数の警報が発生。すぐに暫定復旧に向けた対応を開始し、交代制を整えながら、昼夜を問わず復旧対応にあたりました。九州電力におけるITインフラが正常に機能しなければ、電力供給の復旧が遅れ、地域の暮らしにも深刻な影響が及ぶ——その思いで、ひたすら手を動かし続けた記憶は今でも鮮明です。

それまでは「九州電力のITインフラを担っている」という認識でしたが、この経験を通じて、私たちの仕事が地域の生活や社会インフラ全体を支えることに直結しているのだと強く実感しました。そして同時に、それが地域の命綱を守るという、強い社会的責任を伴う仕事であることを再認識する経験でした。

-

-

-

守りから攻めのITへ、

戦略と実行の

両輪で推進

自分の次のステージ

が見え始めた日々2016年8月:情報通信本部

IT戦略・電力システム改革計画グループ

2017年8月:情報通信本部

ITソリューショングループ -

次に異動したのは、情報通信本部のIT戦略・電力システム改革計画グループでした。この部署では、全社大のICT戦略の策定や、電力システム改革に伴う制度変更の対応に関わりました。将来のありたい姿を描きながら、現状とのギャップを抽出し、具体的な活用イメージや実装スケジュールを検討しながら関係箇所との調整や方針づくりに携わりました。また、ちょうど電力システム改革に伴う法改正時期で、会社間で共通利用するシステム利用料の分担協議等、制度対応にも取り組みました。構想立案と制度対応、戦略と実行の両輪を見据える立場での経験は、視野を広げる大きなきっかけでした。

翌年には、同本部のITソリューショングループに異動。ここでは、先進技術の動向調査(当時はAI・ビッグデータ・IoT等を中心に調査)や、新たな収益獲得に向けた実証実験・ユースケースの検討等を通じて、事業や業務の可能性を広げる「攻めのIT」に関わることになりました。日々流れ込んでくる情報の波に立ち向かう中で、情報の本質を見極める洞察力を意識的に高めていきました。

また、この部署では、スタートアップや外部の専門家と接する機会も多く、スピード感のある意思決定や専門性と多様性が掛け合わさったチームの強さに触れるたび、「会社の外」との接点を持つことの重要性を実感しました。

ちょうど30歳前後のこの頃、私の中で、これから何にエネルギーを注いでいくべきか、という問いに対して、少しずつ答えが見え始めた時期だったように思います。

-

-

-

情報通信を起点に、

新規事業を

生み出すのは面白い2018年8月:

ICT事業推進1グループ

2019年7月:

ICT事業推進2グループ -

2018年8月、情報通信本部のICT事業推進1グループへ配属され、新規事業の企画担当として地域通貨事業(現・まちのわ:プレミアム商品券事業)の立ち上げに携わりました。当時はまだ新しいテーマだったデジタル通貨を活用し、地域経済の循環と活性化を目指すこの事業において、構想段階から事業化までの各フェーズを一つひとつ完了させる経験を積みました。関係者との連携体制を構築し、技術実証から決済アプリの開発・導入に至るまで、スピード感を持って事業創出に取り組む中で、苦労も多くありました。しかしながら、この機会はこれまで培ったITインフラの運用経験やICT戦略の知見を土台に、「地域の課題解決に資する新たな事業の形」を模索するもので、非常に貴重な経験となりました。

その後、2019年7月にはICT事業推進2グループへ異動。ここでは、地域通貨事業に続く新たな挑戦として「スマートライフプロジェクト」の立ち上げに挑戦しました。プロジェクトの最初の事業企画フェーズ(0→1)を担当し、地域通貨事業で得た知見を活かしながら具体的な事業スキームの立案やアイデア提案を進め、現在の事業構想の原型を作っていきました。このプロジェクトを通じて、新規事業を成功に導くために必要な要素を、論理・感覚の両面から理解し、獲得できたことは自身の大きな成長となりました。また、事業が無事に立ち上がった時の達成感は大きく、今後もこうしたチャレンジを続けたいと強く感じました。

-

-

-

10→100、そして

1000への挑戦、

事業視点を

深めた時期2021年4月:コーポレート戦略部門

インキュベーションラボ

兼 情報通信本部

プロジェクト開発グループ -

スマートライフプロジェクトの立ち上げから約1年後、情報通信本部プロジェクト開発グループへ正式に配属されることになりました。こちらでは、スマートライフプロジェクトのさらなる成長と事業化を目指し、10→100、そして1000へのスケールアップに挑みました。

私のミッションは、主にシステム管理者として、プロジェクト全体を支えるシステム面の整備・構築でした。具体的には、業務システムの構築、サービス契約の管理、委託先との情報セキュリティ管理ルールの設計など、多岐にわたるシステム基盤の整備を担当しました。ただし、プロジェクトそのものの企画担当も兼ねていたので、単なるITの技術支援に留まらず、将来像を見据えた全体最適化の提案や、効率的な業務オペレーションの設計にも関与し、事業運営の根幹を支える一連のシステムを築き上げました。

普段はIT側の立場からの参画が中心でしたが、このプロジェクトでは業務側の視点を持ちながらシステム開発にあたることができ、事業全体を俯瞰し、事業視点を深める貴重な経験となりました。

-

-

-

DX・脱炭素に

向き合い、

変化を牽引

していくために2022年8月:DX推進本部

兼 コーポレート戦略部門

インキュベーションラボ

イノベーショングループ

2023年8月:DX推進本部

DX戦略グループ -

2022年8月、DX推進本部に異動しました。この部署は、デジタルを起点に業務の抜本的改革や新規事業創出を本格的に進めるための中核的な役割を担います。

当初、エネルギーマネジメント(エネマネ)領域の企画を担当し、脱炭素社会の実現をめざした先進的な実証プロジェクトや、スタートアップ企業との共創、新技術の社会実装に取り組みました。その後、担当業務の変更があり、DX人材育成施策の企画・実行や生成AIの業務活用検討等、全社大のDX推進を加速させるため、尽力しました。

また個人としては、翌年にDX戦略グループの管理職に昇格したため、プレイヤーとして現場を担いつつ、部下のマネジメントも行う立場となりました。これを機に、「後輩育成」にも一層力を入れ、当社の新たな事業創出や現場の自律的な変革を支えていく仲間を増やしていきたいと考えています。

-

-

-

最後に、

自身のキャリアを

振り返ってみて -

これまでのキャリアを振り返ると、多様な業務経験が今の自分をつくっているのだと感じています。これは九州電力という広大なフィールドのおかげであるとともに、経験させよう、そして成長を促そうというアサインメントの考えによるものだと思います。また、どのフィールドにおいてもリスペクトできる多くの上司・先輩・同僚・部下に恵まれてきたことも大きかったと思います。この会社には、人と人とのつながりの中で成長できる風土があると感じています。

環境面では、自分の描きたいキャリアに近い業務が常にあると思いますし、それに挑戦する機会があることも大きな魅力です。また、職位にかかわらず、「より良くしたい、こうするべきだ」という個人の意見を出しやすい風土もあります。さらに、2023年10月から、個人の「こうしたい、こうありたい」という思い(Will)を組織のビジョンとすり合わせ、組織の力に変えて価値を創出していくことを目指した「QXプロジェクト」がスタートしています。いいかえれば、「挑戦できる」「組織に貢献できる」「チームで達成できる」という環境がいっそう整ってきたこともお伝えしておきたいと思います。今所属しているDX推進本部は、会社の未来像を形にしていく変革の最前線です。私はここで、自分の担当領域を通じて、日々「理想と現実のギャップをどう埋めるか」を考え、試行錯誤を重ねています。目指したいのは、誰もが自然にITを使いこなし、計画で終わらず実行からその先の運用まで変革を成し遂げる(現実を確実に好転させる)、未来起点の組織です。

また、新規事業では、エネマネや再エネの分野で、会社の持つ力をもっと社会に還元できると感じていて、社会課題の解決に直結する形で何かしら花を咲かせたいと考えています。

私が仕事を通じて得たいのは、自分の成長もさることながら、それ以上に「誰かの役に立てた」という実感です。壁にぶつかった時も、努力して自分を変えて乗り越えられた瞬間にこそ、達成感と喜びがありました。だからこそこれからも、仲間のため、お客さまのため、そして、地域のために、自分を磨き、挑戦を重ねていきたいと思っています。

-

※掲載の仕事内容、役職、所属は取材当時のものです。

地方×グローバル

挑戦したいことが、

ある

エネルギーサービス事業統括本部 企画・需給本部 最適化グループK.M[2012年入社]

キャリアを重ねる中で、

「自分が人生をかけて

取り組みたいテーマ」と、

九州電力の持つ大きなフィールドが

自然と重なっていった。

仕事に大きなやりがいを

感じるようになると同時に、

自身のキャリアパスに対する考えも

明確になったとK.Mは語る。

入社からこれまで、

どのようなキャリアを重ね、

キャリアに対する考えを

深化させていったのか、

聞かせてもらった。

-

-

自ら動く、そして、

すべての基本を

学んだ数年間2012年5月:宮崎 高鍋営業所

2014年8月:宮崎支店

経理・資材グループ -

現在(2025年時点)、事務系新入社員は1年目から本店に配属されていますが、私の場合は2012年の入社直後、高鍋営業所に配属されました。震災後の電力不足の中、養鶏場や病院など地域の方々から切実な声が寄せられ、電力が暮らしに直結する重みを新人ながら痛感しました。少しでも不安を和らげたいと考え、営業所前に「節電呼びかけポスター」を掲示することを提案。逼迫状況をシンプルに伝えることで関心を集め、先輩からも「よく考えたな」と声をかけてもらいました。小さな工夫が、お客さま満足や会社の信頼につながることを実感した出来事でした。

また、街路灯の実地調査では、帳簿と現場が合わず、夜間に自転車で一つひとつ確認。100か所以上の未契約照明を発見し、防犯面などを丁寧に説明しながら合意形成を進めました。「現場に足を運んでこそ実態が見える」――この姿勢は、次の支店経理・資材グループでも活きました。

送配電工事の入札・発注業務では、見積査定や契約条件の調整に日々向き合いました。工事部門や協力会社との調整で意見の違いが生じる場面もありましたが、丁寧な対話を重ね信頼を築くことの大切さを学びました。「お金を動かすことは、信頼を動かすこと」。数値の背後にある現場の実情や人の思いに目を向ける視点が、この経験を通して自然と培われていきました。

電力の重み、工夫する面白さ、そして丁寧な対話が信頼につながるという実感――。仕事をしていくうえで基本となることを学んだのがこの数年間でした。 営業所での掲示物

営業所での掲示物

-

-

-

燃料が止まれば

復旧も止まる、

その現実に直面2016年4月:熊本地震応援

-

2016年、震度7の熊本地震が発生。その3日後には、宮崎支店の資材調達担当として、現地の応援に入りました。

停電が続く避難所や病院を支えていたのは、全国から集結した約150台もの高圧発電機車(※1)。しかし、道路の寸断やガソリンスタンドの被災によって、発電に必要な軽油の供給が滞り、石油業者のタンクローリー運転手の方々は数日間ほぼ車中泊でローリーを往復させ続ける、まさに“修羅場”とも言える状況になっていました。その中で私に課された役割は大きく2つ。一つは、「どの高圧発電機車が、いつ、どれだけ軽油を必要とするかを迅速に情報収集すること」。もう一つは「複数の石油業者から確保した軽油を、ドラム缶単位で効率よく振り分けることでした。

ところが、ドラム缶そのものが不足しているうえ、夜間に急きょ補給が必要になる場合もあり、夜通し連絡しながら供給ルートを臨機応変に変える“綱渡り”状態。何度も顔を合わせるタンクローリー運転手さんからは「こんなに走り続けたのは初めてだ」と苦笑まじりに言われたことが、今でも強く印象に残っています。

結果的に、約50万世帯もの停電は4日ほどで大きく復旧を果たすことができました。ベースキャンプの指揮担当が言っていた「燃料が止まれば復旧も止まる」という言葉どおり、まさに燃料がインフラ復旧のカギなのだと身を以て体験した瞬間といえます。

この経験が、私の中で「燃料部門へ本格的に挑戦したい」という想いを決定的なものにし、後日ジョブチャレンジ試験(※2)を受けて燃料部門へ異動する契機となりました。(※1)高圧発電機車:大規模停電や災害時に、病院・避難所などの重要拠点へ仮設電源を供給する特殊車両。長時間安定的に稼働するため、多量の軽油を連続供給し続ける必要がある。

(※2)ジョブチャレンジ試験:社内で各部門へのチャレンジ意欲を持つ人材が、レポートや面接を通じて選考を受け、希望部署へ異動できる制度。

-

-

-

オーストラリアで得た

“生きた知識”が

交渉の切り札に2016年8月:燃料部門 石炭グループ

-

念願だった燃料部門への異動が叶い、石炭グループに配属されました。震災応援の経験が後押しとなりましたが、学生時代にLNGのハブ基地を視察した経験があり、そのときから燃料やインフラの輸出に強い関心がありました。

配属後は、会計処理や支払いなど裏方の業務がメインでしたが、ある日グループ長から「現地で何を買っているのか、肌で感じてこい」と背中を押され、オーストラリアの炭鉱や港を視察する機会を得ました。

実際に足を運ぶと、1km以上の貨車が一度に1万トンもの石炭を運び、港では毎日数十隻の船が積み込みの順番を待って滞船するという、想像を超えるスケールに圧倒されました。さらに現地スタッフからは、「ハリケーンの時期になると港がクローズし、滞船が通常の2倍以上に膨れ上がる」といった話も聞き、これまでイメージしきれていなかったリスクを強く実感しました。

帰国後は、配船調整やサプライヤーとの交渉において、「そろそろハリケーンが来そうなので、今のうちに荷積みを前倒ししませんか」「別の港からの調達を増やしたほうが、滞船リスクを回避できそうですね」といった、より具体的で現実的な提案ができるようになりました。上司からは「視察で得た現場感を活かせているな」と声をかけてもらい、自信にもつながりました。

正直に言えば、配属されて間もない頃は、「数億円の会計伝票を作成してもその重みがピンと来ない」状態で、仕事が単なる作業として流れていくようなもどかしさを感じていました。それを変えてくれたのが現場での実感です。実際に現地を訪れることで、業務の背景や意味がリアルに理解できるようになり、相手を納得させる説得力にもつながっていきました。そうした経験を通じて、自分の仕事に対する意義や手応えも、より強く実感できるようになりました。

炭鉱視察

炭鉱視察

当社が契約していた石炭輸送船「まつうら」

当社が契約していた石炭輸送船「まつうら」

-

-

-

悔しさの経験、

それが

次へ踏み出す力に2018年8月:

燃料部門 燃料戦略グループ -

2018年、燃料戦略グループへ異動。中期経営計画策定等を担当することになりました。異動してまもない頃、海外電力調査会(※3)の国際協力事業(※4)で、東南アジアの国営電力会社を訪れ、日本式の石炭調達手法をレクチャーしたことは、今も印象に強く残っています。

先方は「大変興味深いですね」と好意的だったものの、もともと契約を結ぶような案件ではないため、一度きりの訪問で終了する予定でした。ところが帰国後、当該国の石炭が深刻な生産不調に陥っているというニュースをキャッチ。「もしかして、あの国際協力の縁を活かせるかもしれない」と考え、今度は“売り込む側”として短期トレーディング案を練り直し、再渡航を決意しました。その際、上司が「ルーチン業務は俺がやるから、提案に集中して動いてこい」と声をかけてくれ、挑戦しやすかったのを強く覚えています。

短期間で契約スキームや価格シミュレーションを準備し、課長と共に国営電力会社へ提案を持ち込みましたが、「国営電力会社では競争入札が必須」「過去に取引実績のない企業と初契約するのは難しい」などのハードルに直面。結果として成約には至らず落ち込みましたが、「国際協力からビジネスに移るには、手続きや信用を一から整える必要がある」という気づきは非常に大きな学びとなりました。

帰国後、上司からは、「結果は残念。でも、よく動いた。可能性は見せられたし、今後に繋げよう」と声をかけられ、会社やチームがスピード重視でバックアップしてくれる、それが九州電力だと改めて実感しました。また、挑戦を通して、“買う立場”だけでなく“売る立場”に踏み込む難しさを痛感しましたが、行動力とビジネス視点が一段階アップしたとも思います。こうした挑戦を続け、様々なきっかけをビジネスに繋げられるよう成長していきたいという、このときの思いを今も強く持ち続けています。(※3) 日本の電力会社や関連組織が海外電力事業の調査・協力を行う機関。

(※4) 主にアジアの開発途上国を対象に、電力基盤整備及び原子力発電の安全性向上、並びに情報交換を目的とした国際協力活動。

-

-

-

数値だけでは

割り切れない判断、

社会的責任を

重んじる強い意志を

目撃する2021年1月:

燃料部門 燃料戦略グループ -

2021年、九州全体を襲った記録的寒波と石炭火力発電所のトラブルが重なり、LNGの消費が急増しました。LNGタンクの残量が、あと数日で底を突くという極めて深刻な状況に陥ったのです。電力の需給バランスが大きく崩れると、広域停電(※5)につながる可能性があるため、オフィス内は非常に緊迫した雰囲気でした。私はLNGの追加調達にかかるスポット価格・在庫データ・為替変動などを緊急でまとめ、需給調整部門と連携しながら「発電を止めないために必要な追加コストとその収支影響」についてシミュレーションを提示。経営陣は最終的に「公共性を優先し、高値でも調達を実行する」という決断を下し、どうにか停電を回避することができました。

このとき私は、インフラ企業として「数値だけで割り切れない判断」を間近で目撃しました。確かにコスト削減は企業として重要ですが、それ以上に「公共性や社会的責任を重んじる」という九州電力の強い意思をこの出来事を通して深く実感しました。

-

-

-

広がる視野、

ひらける可能性──

ジョブローテーション

の醍醐味2021年8月:需給調整部門

需給取引戦略グループ -

電力需給の運用を学ぶため、燃料部門から需給調整部門(※6)の需給取引戦略グループへ異動。これは「幅広い人脈や視野を形成する」ためのジョブローテ―ションの一環で、火力部門出身の技術系社員に混ざって業務を行う、一種の“武者修行“のような位置づけでした。

ここでの自分にとって最大の案件は、域外(九州以外)初となるLNG火力「五井発電所」への出資に伴うバランシンググループ(BG)(※7)の運用設計に携われたことです。

当社は関東エリアでBGを保有していなかったため、夜間・土日は九電本体が九州から運用し、平日昼間は別会社に運用を委託するなど、多方面と連携しながらゼロベースで運用方法を固めていきました。たとえば、発電所がトラブルを起こした場合にどのように穴を埋めるか、あるいはJEPX(日本卸電力取引所)を通じてどう売買調整を行うのか――設計段階では「図面上は整合していても、実際にオペレーターが足りない」などの現場的課題が次々と浮上。こうした課題を一つずつ洗い出し、「マンパワーや実オペレーションを踏まえた現場感覚」を大切にしながら、プロの社員に教えを請い、需給調整の大枠から細部まで学べたのは本当に大きな財産になりました。また、燃料に加え、「電力をどう動かすか」を一から学べたことで視野が一気に広がりました。企画・需給本部は、当社の競争力の源泉である発電部門の、燃料調達から電源運用、卸電力販売までのバリューチェーンを一気通貫で経験できる部署。まさに「電力を止めない」仕組みの最前線を体感したことで、キャリアの幅もぐっと広がったと感じました。(※6):電力の需要(消費)と発電所の稼働をリアルタイムで調整。最適な電源運用と卸販売を通じて利益最大化を追求する部署。

(※7):発電所や需要をひとつの単位としてまとめ、需給を一括管理する仕組み。市場や他電源との連携も含めて、安定的に電力を供給できる体制を構築する。

-

-

-

適正な在庫レベルを、

日々の“攻防”2024年7月:

燃料部門 最適化グループ -

燃料部門・最適化グループに異動し、石炭やLNGなどの在庫を日々管理しながら、電力需要や設備計画に合わせて調達やスケジュールを組み立てる役割を担うことになりました。

もともと燃料部門と電力の需給調整部門は別々でしたが、組織再編で「燃料調達と電源運用を一体的に考える」ことになり、“裏方”の燃料と“最前線”の発電運用が密接に連携するようになったのです。

その中で私の具体的な仕事は、たとえば「いつ・どれだけ燃料を追加購入するか」「船の到着日を前倒しにするか、逆に後ろ倒しにするか」「購入済の燃料が余りそうな場合、海外トレーダーへ転売するか」…といった判断を、隣のデスクにいる需給調整部門やトレーディング担当(※8)のメンバーと、リアルタイムで話し合いながら行うことです。

近年は太陽光発電が急増し、火力発電所の出力が予想以上に上下するため、気象データや発電設備のメンテナンス予定などを随時チェックし、適正な在庫レベルを目指すのが日々の“攻防”です。この判断を誤れば数千万円〜数億円規模のコスト増や最悪の場合停電リスクを招くため、“スリリング”な面もあります。逆にうまく在庫不足を回避できたときは正直ホッとします。「電気が止まらないのは当たり前」と思われがちですが、その裏にはこうした地道な在庫調整や関係各所とのコミュニケーションが存在しているのです。(※8):国内外の燃料市場でスポット調達や転売を行い、コスト最適化・在庫リスク回避に貢献。

-

-

-

世界の現場で、

エネルギーが

動く瞬間を体感2025年2月:伊藤忠商事

シンガポールオフィス(海外研修) -

海外市場の現場を肌で感じたいという思いから、部門の公募型海外研修に応募し、伊藤忠商事シンガポールオフィス (ITOCHU PETROLEUM CO.,(SINGAPORE) PTE. LTD.)で実地研修を経験しました。アジアを中心に石炭・LNG・再エネなど多様なエネルギー資源が行き交う世界有数の貿易ハブで、商社ならではのスピード感とグローバルな視点を体感しました。

現地のトレーダーとの雑談で、情報誌に載る前のLNG供給遅れの噂を耳にし、価格上昇を予測できたことは、国内では得られない“現場の知”の価値を実感する瞬間でした。業界では「重要な情報はシンガポールの喫茶店にある」と言われるように、一次情報の重みを肌で感じました。

また、価格決定に関わる専門家たちとの会議では、価格の動きをどう読み、どう利益につなげるかを学びました。英語の専門用語に戸惑いながらも、トレーダーの助言を受けながら理解を深め、実務に近い視点で市場を捉える力が養われました。帰国後は、現地で得た知見を価格予測や調達戦略に活かし、燃料調達の最適化に貢献しています。

当社には、この研修のように多様な成長機会が整っており、こうした環境も魅力の一つだと思います。

-

-

-

最後に、

自身のキャリアを

振り返ってみて -

私にとって九州電力は、「若手でも規模の大きなプロジェクトに携わり、短期間で多彩な経験を積める」会社だと感じます。一見地味に思える業務も多いのですが、それらがインフラを守るうえで不可欠だと日々“手触り感”をもって実感できるのが大きな魅力です。もし失敗しても、「どう次に活かすか」を上司や同僚が一緒に考えてくれる風土があるので、行動力を後押ししてくれます。

さらに、「地方×グローバルを両立できる」点も大きいですね。福岡を拠点にしながら国際的な燃料市場に飛び込み、商社や資源メジャーとの駆け引きを楽しめるのは、なかなか得難い環境だと思います。いわゆる“インフラ=安定”のイメージとは少し違う、ダイナミックな舞台が九州電力にはあると感じています。

実際、私の所属する部署には、エネルギー業界や海運、金融業界などさまざまなバックグラウンドから転職してきたメンバーや、海外留学経験者、外国籍社員など多様な人材が集まっています。「地方の電力会社=堅い」という先入観をお持ちかもしれませんが、当社では国際取引や燃料トレーディングにも携わるため、まさに“地方×グローバル”が同居するユニークなフィールドが広がっています。

私自身は、オーストラリアの海外拠点での経験を希望し、2025年7月から赴任します。海外駐在を通じて、国内外の視点を行き来しながら英語力や国際ビジネスの進め方を肌で学ぶことで、自分自身の成長にも繋げたい。これが私の次なる挑戦と言えます。そして、将来は、現場で培った知識や国際感覚を九州に還元することで、“安定供給と脱炭素”の両立という難題に、より具体的な解決策を提案・実行できる人材を目指していきたいと思います。

私が守りたいのは、九州で暮らすすべての人の日常です。どんな災害や情勢変化があろうとも、電気を絶やさないのが電力インフラの使命。一方で、カーボンニュートラルを世界規模で追求する流れも加速しており、電力インフラの維持と、その脱炭素化の両面に挑むことが求められています。私はこれからも、必要があれば現場に飛び、技術や数値だけでなく現場のリアルや人の想いに根ざしたソリューションを築いていきたい。また、九州の電力インフラを支えるだけでなく、世界のエネルギー課題にも貢献していきたいと強く思っています。

-

※掲載の仕事内容、役職、所属は取材当時のものです。